Am 13. und 14. November fand in Augsburg die Herbsttagung der Sektion Medianpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (dgfe) statt. Das übergreifende Thema der Tagung lautete „Digital und vernetzt“.

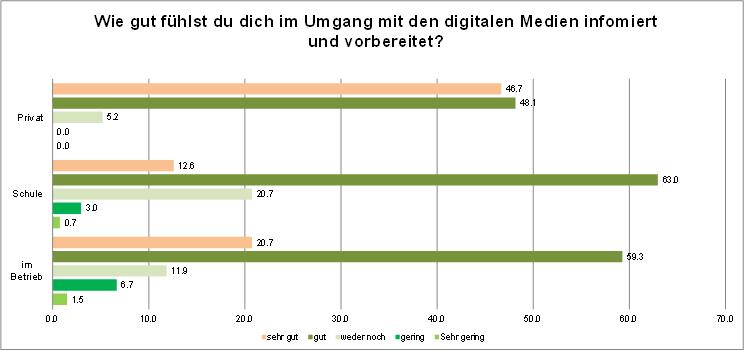

Das Angebot der Vorträge reichte über Themen wie die Verwendung von Metaphern bis hin zu der Vorstellung anwendungsbezogener Forschungsarbeiten. Metaphern dienen der Beschreibung von Handlungsbereichen der Mediendidaktik, welche bereits Vorannahmen auf das Phänomen implizieren (Kerres, Universität Duisburg Essen). Dabei stellte sich jedoch die Frage ob die Raummetapher, also das „Internet als Lernraum“ für Jugendliche gelten kann. Jugendliche sagen nicht „Ich gehe jetzt ins Internet“, sondern das Internet ist allgegenwärtig und Teil ihrer Lebenswelt. Ein eher praxisorientiertes Projekt befasst sich mit der Fragestellung: Wie Medien formelle und informelle Lernprozesse im Berufswahlunterricht unterstützen können (Moser & Rummler, PH Zürich). Dabei präsentieren Schüler ihre früheren und derzeitigen Berufswünsche anhand von Fotos. Alle Themen boten Möglichkeiten die Arbeit mit Medien aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und in Bezug auf die eigene (Forschungs-)Arbeit zu reflektieren. Im Rahmen dieser Tagung erhielten auch wir die Möglichkeit unser Projekt „Medienkompetenzen in der Berufsbildung“ vorzustellen und die Vorgehensweisen sowie Ergebnisse unseres Projektes anhand eines Posters zu präsentieren.

In den letzten Ausführungen unserer Blogreihe sind wir bereits auf die zentralen Aussagen eingegangen. Um unsere Blogreihe zu diesem Thema vorerst abzuschliessen, möchte ich heute ein paar zentrale Aussagen aus der anschliessenden Diskussion weitergeben:

- Wenn Auszubildende sich selbst als medienkompetent bezeichnen, so ist zu hinterfragen, ob damit die Anwendung spezifischer Tools und Programme oder tatsächlich der verantwortungsbewusste und reflektierte Umgang damit gemeint ist.

- Die Ergebnisse verdeutlichen, auch wenn Jugendliche zu Themen wie „falsche Informationen im Netz“ oder „der Umgang mit Datenschutz“ sensibilisiert sind, scheint es ihnen schwer zu fallen in konkreten Fallsituationen mögliche Gefahren zu erkennen.

- Erfahrungen zeigen, dass Jugendliche zwar digitale Medien für den privaten Kontext in unterschiedlicher Art und Weise nutzen, sie jedoch unsicher dabei sind, diese auch für das selbstgesteuerte Lernen (beispielsweise Wikis) anzuwenden.

- Es ist zudem wichtig, dass auch das Unternehmen den kompetenten Umgang mit digitalen Medien vorlebt, diese selbst in die Lernprozesse integriert und die Entwicklung von Medienkompetenz nicht lediglich „an eine externe Stelle abgibt“ und die eigene Verantwortung erkennt.

- Anschliessen kamen noch spannende Fragen auf: Welches Medienkompetenzverständnis haben eigentlich Lehr- oder Ausbildungspersonen? Unterscheidet sich dieses von dem technokratisch-pragmatischen Verständnis der Auszubildenden und wenn ja inwiefern?

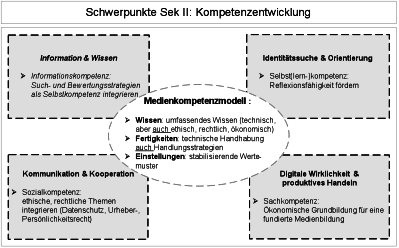

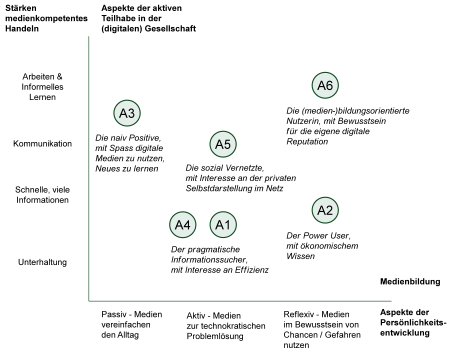

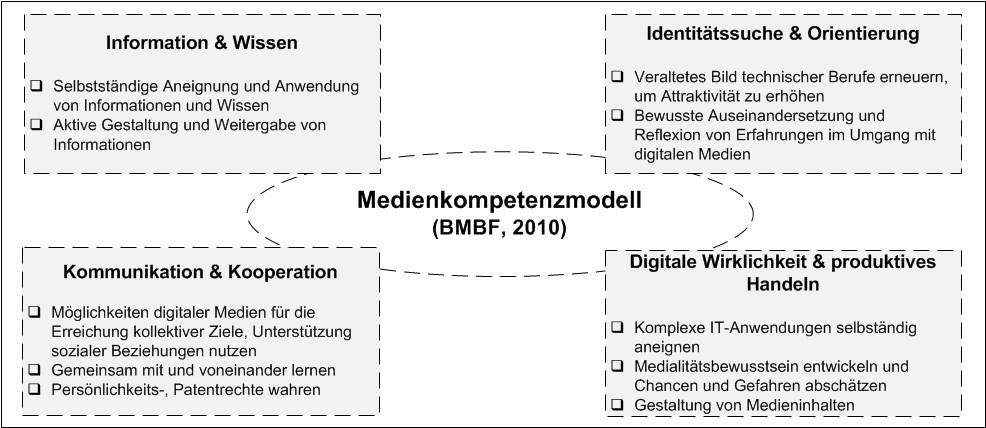

Mit den Ergebnissen der Studie konnten wir bereits eine erste Bestandsaufnahme der Medienkompetenz der Schindler-Lernenden erreichen. Diese bietet eine Grundlage, um Bedarfe und Bedürfnisse der Lernenden zu konkretisieren und daran anknüpfend Medienkompetenz zielgerichtet zu fördern. Zudem wurde von uns eine Typologie erstellt, welche die Schwerpunkte der sechs interviewten Auszubildenden im Umgang mit digitalen Medien herausstellt und ein Kompetenzmodell dargelegt, welches Überlegungen aufzeigt Medienkompetenzen auf der Stufe Sek II zu fördern. Aufgrund der Beschränkung auf ein Unternehmen, kann kaum von einer Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf „Lernende im Allgemeinen“ ausgegangen werden. Vielmehr ging es uns darum Ansätze für die Entwicklung von Medienkompetenz auf der Stufe der Sek II aufzuzeigen. Die im Rahmen des Modells formulierten Handlungsempfehlungen werden derzeit versucht in einem neuen Projekt aufzugreifen und Informationskompetenz sowie das Verständnis für ökonomische Zusammenhänge in virtuellen Welten, integriert in den Fachunterricht, zu fördern.