Fragt man bei Schülern und Studierenden nach, was für sie eine Innovation im Bildungsbereich ist, bekommt man relativ rasch die Antwort: “etwas Neues”. Hakt man nach und fragt nach Beispielen, folgt Schweigen oder ein leises “Apple”. Ein Schulleiter berichtet davon, dass er an zwei Teilschulen ein Entwicklungsbudget für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt hat, damit sie Innovationen im Unterricht entwickeln können. In einer Teilschule sei dies sehr gut aufgenommen worden, in einer anderen jedoch sei dies auf Ablehnung gestoßen. Die Lehrpersonen fühlten sich vor den Kopf gestoßen, denn sie fragten sich, ob das, was sie bisher machten, nicht innovativ sei.

Das erste Beispiel zeigt, dass Innovation auch im Bildungsbereich häufig mit technologischem Fortschritt gleichgesetzt und auf kreative Produkte in schickem Design reduziert wird. Das zweite Beispiel veranschaulicht, dass Innovationen Akzeptanz in einem System benötigen und dass die Beteiligten bereit sein müssen, etwas Neues auszuprobieren. Für diejenigen, die Innovationen implementieren sollen, ist mit Innovationsinitiativen (implizit und ggf. ungewollt) eine Kritik an Bestehendem verknüpft. In diesem Zusammenhang wird häufig eine fehlende Entwicklungs- und Erprobungskultur in Schulen bemängelt (Ebner, 2005, S. 11): „die Bereitschaft, weitere Optionen zu generieren, zu erproben und daraus zu lernen, ist unterentwickelt. „Experimentieren“ ist tendenziell negativ konnotiert“.

In der betrieblichen Bildung ist die Verwendung des Begriffs Innovation häufig ein Schachzug im Kampf um knappe Ressourcen. „Innovation“ bzw. „innovativ“ wird daher schon fast inflationär gebraucht, so dass kritisch zu fragen ist, inwieweit der Begriff immer mehr zur Worthülse gerät. Die maßgeblichen Treiber für pädagogische Innovationen sind dabei häufig die Falschen: Kosteneinsparungen und Technologien. Dabei liefert im Zuge der stetigen Bedeutung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen insbesondere die Weiterbildung, ein breites empirisches Feld für innovative Impulse. Allerdings ist in diesem Bereich ein Theoriedefizit zu konstatieren: „Zwischen einer durchaus innovativen Praxis der Beförderung betrieblichen Lernens einerseits und der theoriegeleiteten Re-Interpretation vorfindlicher Praxis andererseits klafft eine große Lücke.“ (Rebmann & Tenfelde 2008, S. V).

Die Frage „Was ist eine Innovation im Unterricht, in Schulen oder Aus- und Weiterbildung?“ ist somit grundsätzlich nicht leicht zu beantworten. In der semantischen Vielfalt des Innovationsbegriffes liegt die Gefahr grundlegender Missverständnisse in Forschung und Praxis. In der Innovationsforschung wird daher die Vorgehensweise vorgeschlagen, den Begriff Innovation im jeweiligen Kontext durch eine Vielzahl von interpretationsfähigen Dimensionen zu beschreiben, auch wenn er dadurch nur relativ unscharf identifiziert werden kann:

a) Inhaltliche Dimension: Was ist der Gegenstand von Innovation?

b) Normative Dimension: Ist das Neue erstrebenswert?

c) Subjektive Dimension: Neu für wen?

d) Prozessuale Dimension: Wann beginnt, wann endet die Neuerung?

In der Bildungsforschung nimmt „Innovation“ als Thema bislang nur eine randständige Position ein, auch wenn es nicht neu ist und bereits seit den 70er Jahren das Innovieren als Aufgabe von Lehrpersonen wissenschaftlich diskutiert wurde. Welche Rolle die Forschung übernehmen kann, wenn es um Innovationen in der Bildung geht – ist für mich persönlich eine zentrale Frage, die meine Forschungsausrichtung bestimmt – und auf diese Frage möchte ich daher in einer Blog-Serie in der nächsten Zeit näher eingehen.

Ebner, H. (2005). Management von Innovationsprozessen in Schulen. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online spezial, 2, 1–13. Abgerufen von http://www.bwpat.de/spezial2/ebner_spezial2-bwpat.pdf

Rebmann, K. & Tenfelde, W. (2008). Betriebliches Lernen: Explorationen zur theoriegeleiteten Begründung, Modellierung und praktischen Gestaltung arbeitsplatzbezogenen Lernens. München und Mering: Rainer Hampp.

Archives for April 2014

Zwischenfazit: Reflexionspunkte zum Thema „Systematisches Trendmonitoring für Learning Professionals“

Wir möchten ein erstes Zwischenfazit ziehen und damit unsere Gastblogger-Reihe beenden. Wir greifen diese Fragestellung wieder explizit im September im Kontext unseres Trendworkshops in St.Gallen auf.

Es war sehr interessant für uns, in den Gastbeiträgen zu erfahren wie Learning Professionals mit der Herausforderung immer wieder neu aufkommender Tools, Konzepte und Modewellen umgehen. Auch im Rahmen des kürzlich stattgefundenen scil-Seminars „Kompetenzen professionell entwickeln und evaluieren“ haben die Teilnehmer zum Abschluss die Aufgabe bekommen unsere Fragen aus der Blog-Themenreihe zu beantworten. Diese Gedanken fliessen in das folgende Zwischenfazit mit ein:

Reflexionspunkt 1: Wie können wir mit dem Thema Trends in der Praxis umgehen?

„Vermeintlich potente Technologien und Lerntrends entwickeln sich rasch zu Buzzwords (‚Modewort‘). Häufig sind dies Wortneuschöpfungen oder neuartige Technologien: Sie dürfen in keinem Beitrag oder Antrag mehr fehlen und sorgen für Aufmerksamkeit. Ob sie dann wirklich nachhaltig die Lern- und Lehrpraxis innovieren, ist dabei in der Regel unklar. Für Praktiker/innen ist es nicht immer einfach, zwischen kurzfristigen Modeerscheinungen und tatsächlichen Innovationen und Trends im technologiegestützten Lernen zu unterscheiden beziehungsweise hier Einschätzungen zu treffen.“ (Schön/Mark, 2011: Zukunftsforschung und Innovation … wissen was kommt In Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien).

Ansatzpunkte für den Umgang mit dieser Herausforderung können sein:

- Den Austausch mit der Community/Peers aktiv nutzen: In den Beiträgen wurde deutlich, dass sich die Bedeutung von Trends oftmals erst im Dialog und im Austausch mit anderen erschliesst. Der Besuch nationaler und internationaler Messen und Konferenzen, Workshops, das Lesen von Blogs, Twitter-Beiträgen und Fachzeitschriften sind weiterhin eine wichtige Informationsquelle für Learning Professionals. Hier kann ein „Gespür“ für Trendthemen entwickelt werden und „Good Practice Beispiele“ anderer können für die eigene Umsetzung inspirieren: „Aus diesem Grund wird der Aufbau qualifizierter Netzwerke aus Kollegen (innerhalb und ausserhalb des eigenen Unternehmens) und Experten (Anbieter, Akademiker, Berater) immer wichtiger um diese Trends zu bewerten“ (Frankenberger, Swiss Virtual Business School).

- Herkunft der Trends kritisch betrachten: In der Bewertung von Trends gilt es auch kritisch hinzuschauen – Wer treibt die Trends voran? Welche Unterscheidungen hat er/sie im Vorfeld schon getroffen?(relevant/nicht relevant?): „Vom Renommee der Quelle, der gewählten Methode (und hier zählen wiederum Objektivität, Reliabilität und Validität als Gütekriterien für systematisches, wissenschaftliches Arbeiten) und anderen Faktoren hängt es ab, wie überzeugend proklamierte Trends letztendlich erscheinen“ (Robes, Weiterbildungsblog).

- „Mach nicht mit, nur weil es in ist. Verpasse es nicht, nur weil es out ist“: Trendbewusst arbeiten bedeutet nicht bei den Ersten in der Umsetzung von Trends zu sein! „Ich denke, es ist wichtig auch mal den Mut zu haben, einen Trend erst einmal stehen zu lassen, wenn dieser bei den Professionals und engen Peers nicht ankommt“ (Max Gissler, Post).

Ein lesenswerter Artikel in der April-Ausgabe managerSeminare unterstützt diese Aussage:

„Warten und Nicht-Handeln lohnt sich, denn in der Regel dauert es länger, als Pioniere und Experten vermuten, bis Innovationen und Trends von einer – im doppelten Wortsinn – kritischen Masse angenommen werden und damit ihr unternehmerisches Potenzial entfalten. Oft hat man es dabei mit `Long Fuse, big bang`- Phänomenen zu tun: Auf das Abrennen einer langen Zündschnur folgt ein grosser Knall. Der Trend selbst ist bekannt und birgt kein Geheimnis, bleibt aber lange hinter den Erwartungen zurück. Irgendwann, wenn man schon vermutet die Lunte sei erloschen, kommt der grosse Knall. Diesen Tipping Point vorherzusagen und abzupassen, den Umschlagpunkt, an dem sich die Dinge sehr viel dynamischer entwickeln, das ist die eigentliche Kunst.“ Friebe, H. (2014): Machen Sie jetzt nichts. In: managerSeminare, Heft 193, April 2014, S. 50.

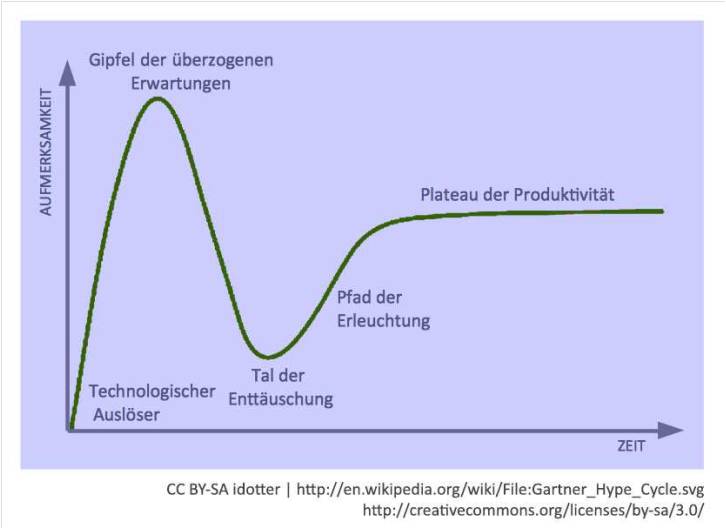

Der „HypeCycle“ von Jackie Fenn kann dabei unterstützen, das richtige Timing zu finden:

Die Kernaussage der Abbildung: „Mach nicht mit, nur weil es in ist. Verpasse es nicht, nur weil es out ist“ – Die Kunst, Entwicklungen im Blick zu behalten! (vgl. Friebe, H. 2014).

Die Darstellung könnte in die Irre führen indem sie den Eindruck entstehen lässt, dass zwangsläufig jede neue Technologie vom Markt akzeptiert und das “Plateau der Produktivität“ erreicht wird (vgl. Schön/Mark, 2011). Trendthemen können jedoch auf dem Weg zur Umsetzung in der Versenkung verschwinden. „Hype-Themen“, die scheinbar nie in die Umsetzung kommen, weisen aber auch oftmals auf eine Entwicklung oder ein Bedürfnis hin, das von der breiten Masse (noch) nicht gesehen wird. Vielleicht entlarvt sich das Thema auch als „alter Hut, ohne wirkliches neues Innovationspotenzial“ oder die Zeit bzw. die Organisation ist noch nicht reif für die Entwicklung: „Zur Ehrenrettung der kurzfristigen Modethemen: Sie sind oftmals unverzichtbar, um die Durchsetzung großer Entwicklungen zu unterstützen, die etwas mehr Zeit und langen Atem brauchen. Denken wir z.B. an den Hype um MOOCs und was er gerade zur Mobilisierung für das Thema Online-Lernen beiträgt“ (Robes, Weiterbildungsblog).

4. „Vom ‚knowing´ ins ‚doing´ in einem iterativen Prozess“: Neben einer eher zurückhaltenden Haltung im Umgang mit Trendentwicklungen, kann es natürlich auch sehr lohnenswert sein – wie Gissler (Schweizerische Post) das in seinem Beitrag skizziert – in Pilotprojekten das Thema einfach mal auszuprobieren und auf die Machbarkeit und tatsächliche Wirkung in der Organisation hin zu testen: „Warum nicht ein Thema mit hoher unternehmensweiter Strahlkraft und Geschäftsrelevanz auswählen und einen innovativen Ansatz wagen?“ (Frankenberger, Swiss Virtual Business School).

Anstatt jedoch hier zu schnell Investitionen zu tätigen (z.B. im Mobile Learning Bereich), scheint der Ansatz des „Design Thinkings“ vielversprechend: So ist es einerseits möglich, schnell in die Umsetzung zu kommen und den Praxistest machen zu können. Zum anderen ermöglicht der iterative Prozess mit Feedbackschleifen/Reflexionspunkten das Thema schnell anzupassen, zu verändern oder zu verwerfen, bevor es „im grossen Stil“ in der Organisation eingeführt wird. In diese Richtung geht auch das „Successive Approximation Model“ (SAM), das in dem Gastbeitrag von SAP skizziert wird: „Es ist ein neues Vorgehensmodell zur Erstellung von Schulungs- und Trainingsinhalten, das Anleihen macht bei der agilen Software-Entwicklung: Statt einer umfangreichen Planungs- und Vorbereitungsphase werden die Inhalte in kurzen Zyklen (Designen, Entwickeln, Evaluieren) entwickelt, die immer wieder durchlaufen werden, bis ein optimales Schulungsergebnis erzielt wird. Das Modell wird den alltäglichen Anforderungen in Unternehmen (enge Budget, beschränkte Ressourcen, hoher Lieferdruck) oft besser gerecht als das sequentielle ADDIE-Modell“ (Satow/Peter, SAP). Für Interessierte: “Leaving ADDIE for SAM” (ASTD)

Reflexionspunkt 2: Was können Kriterien sein, um einen Trend in das eigene Portfolio aufzunehmen?

Ein zentraler Aspekt im Umgang mit Trends scheint es zu sein, Kriterien zur Bewertung zum „filtern“ für die jeweils eigene Organisation zu entwickeln. Die Gastbeiträge liefern uns hierzu erste Anhaltspunkte:

1. Mehrwert? Ein Trend muss einen erkennbaren Mehrwert im Vergleich zu bisherigen Vorgehen/Tools bieten: Konkretisieren lässt sich dieser Mehrwert beispielsweise mit den von Frankenberger (Swiss Virtual Business School) vorgeschlagenen Aspekten:

- Business Impact: Hilft der Trend konkrete Geschäftsziele zu erreichen und stiftet er messbaren Nutzen im operativem Geschäft?

- Learning Impact: Wie sehr unterstützt er eine konkrete Bildungsstrategie bzw. inwiefern werden innovative Lernansätze umgesetzt?

- People Impact: Hilft der Trend Mitarbeiter auf dem strategischen Weg der Transformation zu begleiten?

2. Reichweite? Robes verweist in seinem Gastbeitrag darauf zu schauen, inwiefern es „Parallelen zwischen Trends im Bereich PE & Bildungsmanagement sowie Trends auf der nächsten Ebene, also in HR & Personalmanagement, oder anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt: Solche Überschneidungen sprechen in der Regel dafür, dass hinter einem Trend mehr stecken könnte, als eine zufällige Beobachtung, eine einzelne Meinung oder die Strategie eines pfiffigen Anbieters. Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt: Wer wissen will, was PE & Bildungsmanagement in einigen Jahren beschäftigen wird, tut gut daran, sich mit Studien zur Zukunft der Arbeit zu beschäftigen“ (Robes, Weiterbildungsblog).

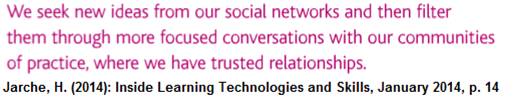

3. Resonanz? Gissler (Schweizerische Post) betont die Vorgehensweise, die Einschätzung der Community abzuholen: Wie sind die Reaktionen auf den Trend? (Kongresse, Blogs, Veranstaltungen, Fachartikel,…) Es gilt auch, die Reaktion in der eigenen Organisation einzuholen: Wie anschlussfähig ist der Trend? Was sind die Bedenken und Befürchtungen, die viell. auch dafür sorgen, dass man einen vielversprechenden Trend „verpasst“? Zusätzlich können die Reaktionen der grossen Anbieter auf dem Markt Aufschluss darüber geben, wie ernst ein Trend aufgenommen werden kann: Nehmen die das Thema auf? Wie nehmen sie es auf? Gibt es erste Erfahrungswerte bzw. „Good Practice Beispiele?“ Diesen Gedanken unterstützt auch Harold Jarche:

- Innovativ zu denken heisst für uns, bestehende Prozesse in der Bildungspraxis zu hinterfragen und auf veränderte Rahmenbedingungen und Herausforderungen hin anzupassen bzw. zu erneuern.

- Für jedes Unternehmen bedeutet Innovation daher auch etwas anderes.

- Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Bildungsverantwortliche in Unternehmen in der Förderung der organisationalen Innovationskompetenz zu unterstützen.

Im Grunde genommen muss vermutlich jede Organisation für sich verschiedene Haltungen situativ und kontextbezogen ausbalancieren: „Wir werden getrieben von Trends“, „Wir lassen Trends reifen“ und „Wir setzen Trends“.

Reflexionspunkt 3: Wie können wir als Learning Professionals eine systematische Trendbeobachtung in unsere tägliche Arbeit integrieren?

Wir betrachten aus unserem Kontext heraus systematisches Trendmonitoring als Teil eines strategischen Portfolio-Managements von Weiterbildungsprogrammen: Demnach ist „Trend-Monitoring“ neben der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Programme und der regelmässigen Portfolioüberprüfung (Habe ich die „richtigen“ Angebote? Wo sollten wir mehr tun? Wo weniger?) ein wichtiges Aufgabenfeld im Programmmanagement. Hiermit ist der Anspruch verbunden, Weiterbildungsprogramme möglichst „up to date“ zu gestalten – hinsichtlich der Inhalte/Themen und auch der Methodik und Didaktik. Wie kann man diese Aufgabe gut in das tägliche arbeiten integrieren? 3 Ansatzpunkte:

1. Wissensmanagement – lesen und konsolidieren: Trends werden insbesondere dann interessant, wenn man sie regelmässig beobachtet und einen „langen Atem“ in der Beobachtung und Bewertung mitbringt. Was hier unverzichtbar scheint, ist das Lesen: „Und Lesen ist für mich heute fest verknüpft mit den sozialen Netzwerken, mit Blogs, Twitter, YouTube, SlideShare, LinkedIn, Newslettern, Newsreadern usw. Diese Quellen wiederum führen einen zu Experten, Artikeln, Büchern, Konferenzen usw. Und so schließt sich ein Kreis aus alten und neuen Medien, Online-Quellen und Treffen vor Ort. Wie man diese Routine pflegt, ist natürlich auch eine Frage des Zeitmanagements und etwas sehr Dynamisches, etwas, das sich laufend verändert“ (Robes, Weiterbildungsblog).

In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie dieses gewonnene Wissen für andere konsolidiert werden kann, ohne das man als Praktiker gleich selbst einen Blog ins Leben ruft, der ja auch gepflegt sein will… Möglichkeiten bieten hierzu beispielsweise die Tools „Paper.li“, oder Kuratierungs-Tools, wie z.B. Scoop it (s. früherer Blogbeitrag). Hiermit lassen sich flexible Sammlungen erstellen, die anderen zur Verfügung gestellt werden können. Ebenso können Learning Professionals für ihre Organisation in bestehenden Netzwerken Blogrolls erstellen (Blogs, die man anderen empfiehlt) und so ein Trendmonitoring mitunterstützen.

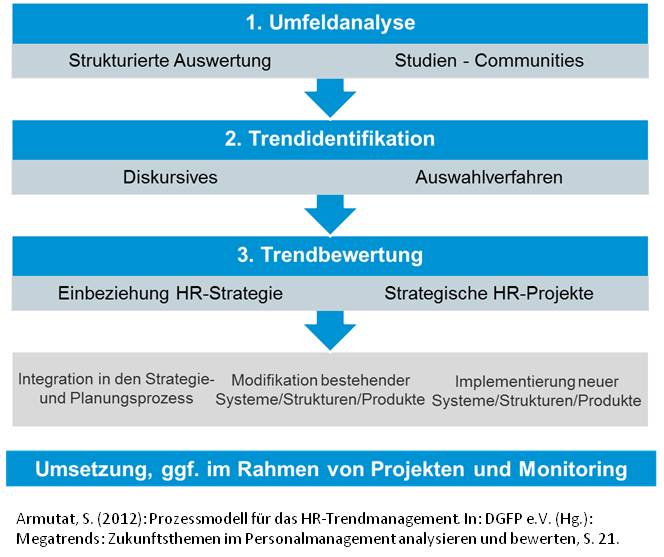

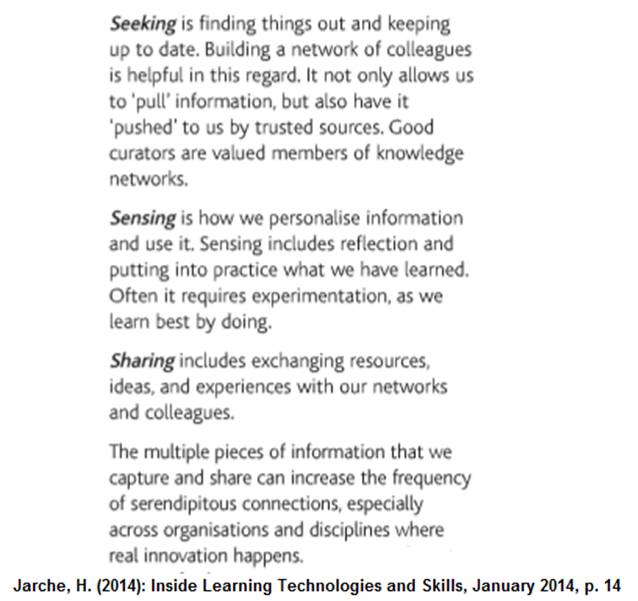

Robes zieht in diesem Kontext die Verbindung zum „Persönlichen Wissensmanagement“ und empfiehlt das „Seek-Sense-Share“- Modell von Harold Jarche, das Learning Professionals unterstützen kann, auf dem Laufenden zu bleiben:

In diesem Trend-Workshop können die gesammelten Eindrücke aus dem persönlichen Wissensmanagement in den Dialog mit Organisationsmitgliedern gebracht werden: „Ist Trend XY für unsere Organisation von Interesse?“, „Was passiert, wenn wir den Trend ausser Acht lassen?“, „Welchen Mehrwert bietet dieses Tool?“ etc. Armutat skizziert in seinem Beitrag eine Vorgehensweise im systematischen Umgang mit Trends, nach der ein Trendworkshop die Identifikation und Bewertung von Trends unterstützen kann. Positiv ist in dem Prozess die explizite Verknüpfung der identifizierten Trends mit der Strategie hervorzuheben (folgt dem Gedanken: „Nicht Trends zum Selbstzweck etablieren, sondern um strategische Zielsetzungen zu unterstützen“).

3. «Trend-Updates»: Was gibt es Neues in den jeweiligen Unternehmens- bzw. Themenbereichen? Diese Frage kann von einem „Trendbeauftragten“ bearbeitet werden, oder die Aufgabe wird auf Teams/Bereiche übertragen und es wird die Möglichkeit geboten in regelmässigen Abständen über das Beobachtete zu berichten. Neben Team-Meetings oder anderen bereichs- bzw. teamübergreifenden Formaten (z.B. „Lunch & Learn Meetings“), können hier auch virtuelle Plattformen (z.B. Online Communities) eine gute Kommunikationsmöglichkeit bieten.

Diese Gedanken zum Thema „Systematisches Trendmonitoring“ sind als „work in progress“ zu verstehen und werden in Zukunft noch weitergedacht werden. Vielen Dank nochmal an unsere Gastblogger und wir freuen uns, mit Interessierten an diesem Thema dranzubleiben!

Gastbeitrag: Systematisches Trendmonitoring bei der Schweizerischen Post

Wie unterscheiden wir relevante und wichtige Trends im Bereich Personalentwicklung und Bildungsmanagement von kurzfristigen Modethemen?

Hierzu möchte ich verschiedene Vorgehensweise skizzieren:

- Ich befrage die eigene und verwandte Berufsgruppen, wie z.B. Mediamatiker und Polygrafen aus meinem Netzwerk, ob und falls ja, wie ein neuer Trend bei Ihnen im Betrieb angekommen ist. So kann ich oftmals in Erfahrung bringen, ob es nur ein “Hype im Wasserglas” ist, sprich ein multimedialer Werbesturm der viel Staub aufwirbelt.

- Dem Team stelle ich die Hypes und Trends vor und diskutiere mit ihnen deren Einsatz bei uns. Damit nutzen wir die „Schwarmintelligenz“ von unserem Team: Wenn es bei den Learning Professionals nicht ankommt, forsche ich nach, warum es sie nicht anspricht (z.B. fehlt es an entsprechendem Equipment? ist der Nutzen nicht klar?).

- Grundsätzlich setzen wir nicht jeden Hype als „early adopter“ um. Ich denke, es ist wichtig auch mal den Mut zu haben, einen Trend erst einmal stehen zu lassen, wenn dieser bei den Professionals und engen Peers nicht ankommt.

- Auch wenn wir Trendthemen nicht gleich angehen, behalten wir sie im Auge, schauen beispielsweise was die grossen Anbieter auf dem Markt damit machen. Wenn diese den Hype nicht schnell anpacken und etwas davon umsetzen, ist dies für mich zusätzlich ein guter Indikator.

Wie finden an relevante Trends anknüpfende Aktivitäten und Massnahmen Einzug in das Leistungsportfolio von Learning Professionals?

Sehr gute Erfahrung habe ich damit gemacht, bei einem Trendthema zunächst den zentralen – und für mich brauchbaren – Kern herauszuschälen und diesen in einen Piloten zu überführen. Der Pilot hat das Ziel, die Machbarkeit und den Nutzen für unsere spezifischen Lernsettings zu testen. Bei erfolgreicher Prüfung, wird das Trendthema anschliessend in unser Leistungsportfolio aufgenommen.

Verdeutlichen kann ich diese Vorgehensweise am Trendthema „Mobile Learning“: Wenn ich ein mobiles Lernprogramm für Tablets entwickle, können es aktuell nur ca. 3% der Angestellten nutzen. Einmal ohne die privaten Tabletts einzurechnen bei unserem „Bring Your Own Devise Konzept“.

Wie informieren / orientieren Sie sich zu Trends im Bereich Personalentwicklung und Bildungsmanagement?

Zunächst einmal indem ich regelmässig die einschlägigen Fachzeitschriften und Blogs lese, wie beispielsweise das elearning Journal, MMB Monitor, Lernblog.ch und weitere Fachzeitschriften und Studien. So kann ich schnell und aus erster Hand mir meine Gedanken über die Trends und Hypes machen.

Ebenso besuche ich verschiedene Messen und Veranstaltungen, wie z.B. SCIL Veranstaltungen, Learntec, Didacta, Personal Swiss und Personal Süd, SeLC, etc.

Nicht zuletzt aber auch, indem ich eigene Beiträge in Blogs und Fachartikel aus der Praxis schreibe. Anhand der Reaktionen der Leserinnen und Leser kann ich in etwa ausloten, was von Belang ist und was nicht. Schliesslich führe ich regelmässige Benchmarks für mich durch und bin in direkten Gesprächen mit den grössten Anbietern.

Wo und wie tauschen Sie sich über Trends mit Ihren Peers aus?

An unseren Teammeetings. Informell beim gemeinsamen Mittagessen und in den Pausen. Mit den engen Peers zum einen „face to face“ bei einem Kaffee oder Mittagessen. Zum anderen tausche ich mich mit ihnen über bekannte Blogs der renommierten Unis, der Anbieter und anerkannten Spezialisten aus.

Autor: Max U. Gissler befasst sich seit 1990 mit elektronischem Lernen und hat in dieser Zeit CBT und WBT konzipiert, programmiert und evaluiert. Viele Weiterbildungsprojekte hat er als Projektleiter erfolgreich geführt. Sein Profil runden diverse Aus- und Weiterbildungen (IT Projektleiter, Eidg. Dipl. in Andragogik, Leadership) ab.

Das scil-Team bedankt sich herzlich für den Beitrag!

Gastbeitrag: Systematisches Trendmonitoring – Filtermechanismen für „MOOTs“

(-: Im Zeitalter der Digital Natives, in dem sich Trends mobil, sozial und kollaborativ in Form von MOOTs (Massive Open Online Trends) informell manifestieren und User generated von Millionen von Experten und Evangelists über Youtube verbreiten, kommt es auf passende just-in-time “at the speed of need” Filtermechansimen an, die Big Data im Sinne eines Performance Support Systems interpretieren und über RWD Multi-Device fähig zugängig machen und so relevante Trends von Modethemen trennen:-)

Noch Fragen?

Na gut, eins nach dem anderen: Die Quellen vermeintlicher Trends haben sich in den vergangenen Jahren potenziert. Neben klassischen Fachzeitschriften, Messen und Branchenstudien (die nach wir vor sehr relevant sein können), treten immer mehr Online Communities, die potenziell Impulse für Bildungsinnovation geben (Jochen Robes hat in seinem Gastbeitrag vom 25. März hier eine sehr guten Überblick gegeben). Aus diesem Grund wird der Aufbau qualifizierter Netzwerke aus Kollegen (innerhalb und ausserhalb des eigenen Unternehmens) und Experten (Anbieter, Akademiker, Berater) immer wichtiger um diese Trends zu bewerten. Daneben gilt es einen eigenen Filtermechanismus zu entwickeln, der die Einschätzung von Trends und deren Umsetzung bewertet.

In einem ersten Schritt müssen also vermeintliche Trends ausgewählt werden, die für das eigenen Unternehmen von Bedeutung sind. Und dabei helfen aus meiner Erfahrung drei Kernfragen nach dem möglichen Impact des Trends:

1. Business Impact: Hilft der Trend konkrete Geschäftsziele zu erreichen und stiftet er messbaren Nutzen im operativem Geschäft?

2. Learning Impact: Wie sehr unterstützt er eine konkrete Bildungsstrategie bzw. inwiefern werden innovative Lernansätze umgesetzt? Rein IT getriebene neue Tools schaffen häufig nicht viel mehr als ein neues Spielzeug ohne konkreten Nutzen.

3. People Impact: Hilft der Trend involvierendere Lernkampagnen zu kreieren, die die Mitarbeiter in Ihren Bann ziehen, emotionalisieren und auf dem strategischen Weg der Transformation begleiten?

Sollten diese Kernfragen positiv beantwortet werden, geht es um die Umsetzbarkeit im konkreten Unternehmenskontext. Einerseits geht es dabei um den Reifegrad eines Trends (in der Regel dauert es einige Jahre bis ein Trend zur gelebten Unternehmenspraxis wird).

Andererseits muss die Bereitschaft sowie die Ressourcen des eignen Unternehmens betrachtet werden. Was ist der Innovationsanspruch des Unternehmens in diesem Zusammenhang? Neben den Bildungsverantwortlichen ist dabei insbesondere die Einstellung des Business Managements zu betrachten.

Fazit: Häufig erfordern Trends eine gewisse Reife und zunächst eine gemeinsame Sprache. Zudem werden Trends häufig kombiniert, um zu einer nachhaltigen Praxisanwendung zu führen. Mit den richtigen Filtermechanismen besteht also wenig Gefahr überrascht zu werden. Doch auch wenn im eigenen Unternehmen eine eher abwartende Haltung vorherrscht sollten Trends auch als Beschleuniger von Veränderungsprozessen genutzt werden. Warum nicht einen Hype nutzen und für seine Zwecke zum Einsatz bringen? Warum nicht ein Thema mit hoher unternehmensweiter Strahlkraft und Geschäftsrelevanz auswählen und einen innovativen Ansatz wagen? Ja, warum eigentlich nicht?

Autor: Dr. Sebastian Frankenberger ist Geschäftsführer und Mitinhaber der SwissVBS AG, einem international tätigen Anbieter innovativer Online Learning und Performance Support Solutions. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Strategy Impact Management und in der Konzeption und Umsetzung mobiler und kollaborativer Lernarchitekturen, die den Mitarbeiter in seiner täglichen Arbeit unterstützen und die Performance des Unternehmens verbessern.

Das scil-Team bedankt sich herzlich für den Beitrag!