Der Einsatz von Videotechnologie bietet Studierenden in der universitären Lehrerbildung die Möglichkeit, ihre ersten Lehrerfahrungen zu reflektieren. Mit 360°-Videos und Virtual Reality (VR)-Brillen eröffnen sich neue, interessante Optionen, um diese Reflexionsprozesse multiperspektivisch zu gestalten und wiederholt in die Unterrichtserfahrung einzutauchen. Erste Erfahrungen hierzu wurden im zweiten Halbjahr 2020 an der Universität St.Gallen gemacht. Hiervon handelt dieser Beitrag.

Emotionalisierende Erlebnisse durch Immersion.

Moderne, immersive Technologien wie VR erlauben es, digitale Erlebniswelten abzubilden und in diese einzutauchen (Hodgson et al., 2019, S.162). Insbesondere im Gaming erfreut sich VR durch die entstandene Massenmarkttauglichkeit in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit. Mit der Reihe Vader Immortal kreierte Lucasfilm eine Spieleserie aus der Star Wars-Welt. Hier können beispielsweise die berühmten Lichtschwertkämpfe nachgespielt werden. Eine Entwicklerin beschreibt den Unterschied von Augmented (AR – digitalisierte Erweiterung der Realität, Bsp. Pokémon Go) und Virtual Reality treffend:

AR (Augmented Reality) lets you see the world differently, VR lets you see a different world.

Beck, 2019 (Präsentation Lucasfilm Studios “From Storytelling to Storyliving“)

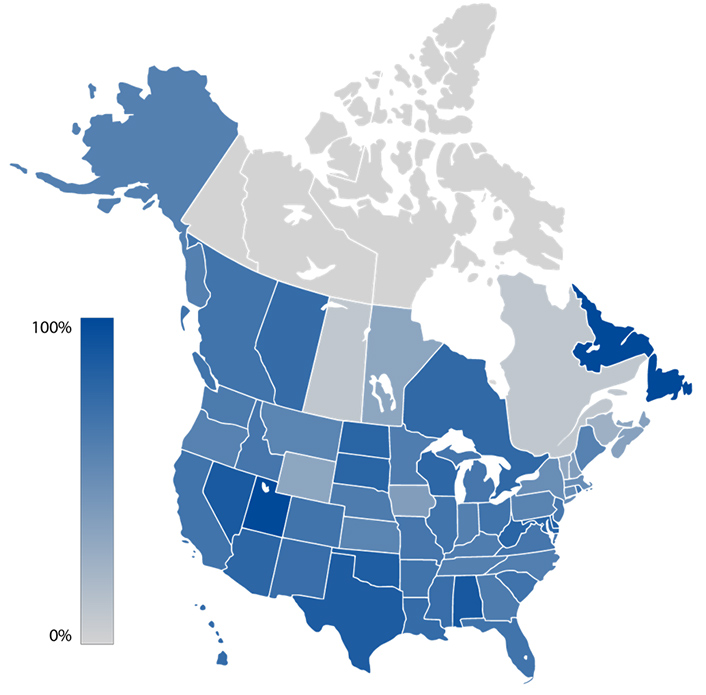

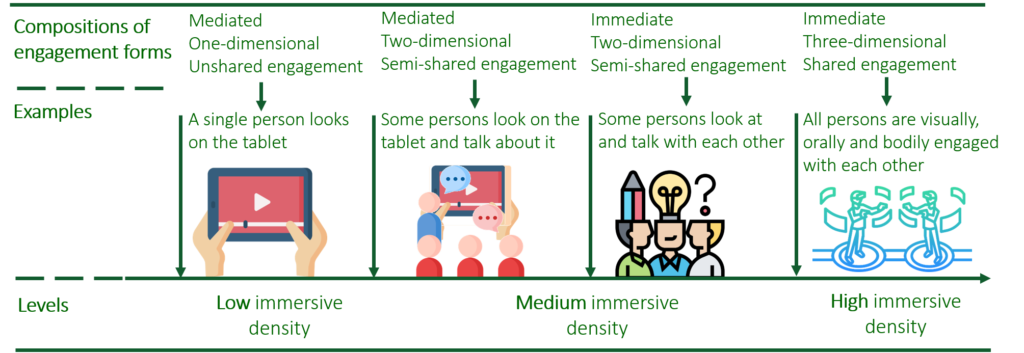

Dem Begriff Immersion liegt der subjektive Eindruck zugrunde, dass man eine digitale, realistische Erfahrung macht. Eine Besonderheit stellt die Akzentuierung der emotionalen Komponente dar. Mit allen Sinnen (Sehen, Hören und Fühlen) erlebt man eine Situation in ihrer vollen Authentizität wieder (Nissim & Weissblueth, 2017, S. 53). Man spricht in diesem Zusammenhang von einer hoch-immersiven Erfahrung. Immersive Erfahrungen können nach Schmoelz (2018) in vier Stufen klassifiziert werden:

Eigene Abbildung in Anlehnung an Schmoelz, 2018, S. 8.

Eine hoch-immersive Erfahrung zeichnet ein gemeinsames, aktives Tätigwerden in einem virtuellen Raum aus. 360°-Videos sind eine Immersionsstufe tiefer anzusiedeln, denn sie ermöglichen lediglich das multiperspektivische Erleben eines virtuellen Erlebnisses. Jedoch sind sie einfacher produzierbar und schneller nutzbar als professionelle, virtuelle Umgebungen. Für die universitäre Lehrerbildung eröffnen sie zudem Möglichkeiten zur Reflexion von Geschehnissen im ganzen Klassenzimmer. Eine Perspektive, welche das wiederholte Erleben des Unterrichts mit neuen Einblicken und Einsichten verbindet.

Unterricht im 360°-Blickfeld neu erlebt.

An der Universität St. Gallen werden angehende Lehrpersonen für Gymnasien und Berufsfachschulen im Fach Wirtschaft & Recht ausgebildet. Um erste praktische Erfahrungen zu sammeln, unterrichten die Studierenden ihre Mitstudierenden als “simulierte Klasse” in sogenannten Microteachings. Hierbei werden sie aufgezeichnet. Im Anschluss liefern ihnen Feedback- und Diskussionsprozesse wichtige Impulse für die Entwicklung ihrer Lehrkompetenzen in der Ausbildung. Bis anhin wurden diese Reflexionsprozesse mit Social Video Learning (SVL), einer plattformbasierten Möglichkeit des sekundengenauen Kommentierens von Videos, unterstützt.

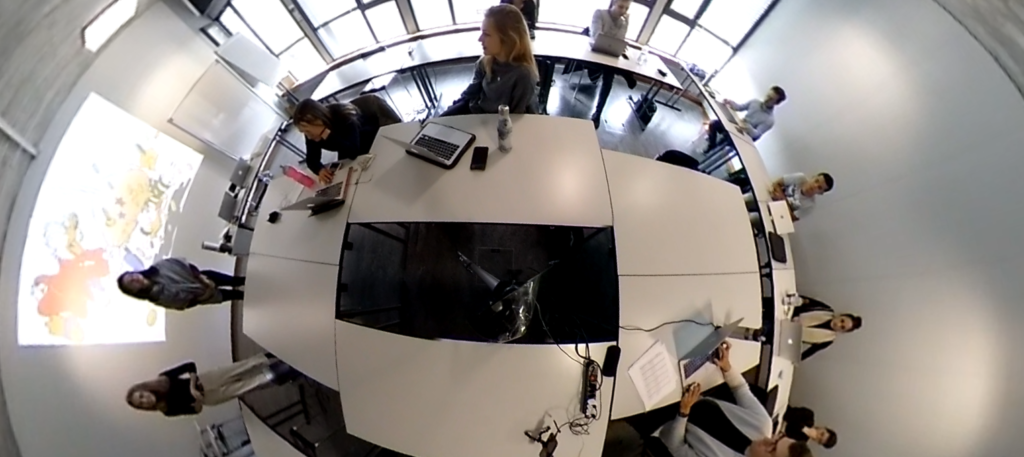

Der Einsatz von 360°-Videotechnologie geht einen Schritt weiter. Mit einer 360°-Kamera in der Mitte des Raumes wird das Unterrichtsgeschehen zusätzlich aufgezeichnet. Durch die Sensibilisierung für kritische Ereignisse im SVL- und Diskussions-Prozess, können die Studierenden genau diese Situationen multiperspektivisch mit Hilfe einer VR-Brille nochmals erleben. Gearbeitet wird hierzu mit VR-Brillen der Marke Oculus sowie der Videoplattform YouTube VR:

Bildquelle: Tarantini / IBB-HSG

Die ersten Ergebnisse aus diesem Pilotversuch sind vielversprechend. Obwohl noch keine messbare Kompetenzverbesserung durch die Arbeit mit 360°-Videotechnologie festgestellt werden konnte, äusserten sich die teilnehmenden Studierenden sehr positiv zu ihren ersten VR-Erfahrungen. Die 360°-Ansicht sei insbesondere für die Analyse der Umgebung und sowie Geschehnissen in der Klasse sehr gut geeignet. Weiter können Interaktionssituationen zwischen der Lehrperson und einzelnen Lernenden besser verfolgt und Reaktionen nachvollzogen werden.

Bildquelle: Tarantini / IBB-HSG.

Aus Dozierendensicht erlaubt die 360°-Videoperspektive, eine präzisere Leistungsbewertung vorzunehmen. Kritische Situationen können nochmals detailliert betrachtet und eingeschätzt werden. Ausserdem wird ein präziseres Coaching der Studierenden möglich. Das Unterrichtsgeschehen kann mit Hilfe der Betrachtung des Videos auf der VR-Brille und der parallelen Streaming-Möglichkeit der Eindrücke des Betrachters aufs Smartphone gemeinsam analysiert werden.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Technologie auch anschlussfähig für einen Einsatz an Schulen wäre. Mit einer VR-Brille und einer 360°-Grad Kamera kann man für wenige hundert Franken mit der Kreation seiner ganz persönlichen VR-Erfahrung loslegen. Ausserdem gibt es diverse Applikationen, welche kreatives Arbeiten oder spannende Erlebnisse auf in der VR-Welt auf Knopfdruck ermöglichen.

Ausblick. Die Lehrerbildung im Zeitalter von VR und KI.

Anknüpfend an diese ersten Pilotversuche in der Lehrerbildung, eröffnet 360°-Videotechnologie das Potenzial, reale, aufgezeichnete Situationen im Klassenzimmer in den universitären Unterricht zu bringen. Hieran soll angeknüpft werden, um den Studierenden gleich zu Beginn des Studiums ein erstes, authentisches Unterrichtserlebnis zu bieten. Verbunden mit konkreten Lern- und Reflexionsaufträgen, erhoffen wir uns einen noch praxisorientierteren Ausbildungsstart gestalten zu können. Diese Vorgehensweise würde ausserdem eine Ergänzung zur klassischen Unterrichtshospitation bieten.

In der Umsetzung wurden gute Erfahrungen damit gemacht, wichtige Ereignisse im Nachgang an die Lehrsituation in der Diskussion hervorzuheben. Somit konnten diese Ereignisse im Coaching punktuell mit der VR-Brille nochmals erlebt werden. Aus den ersten Erfahrungen sowie Rückmeldungen von Studierenden zeigt sich, dass es nutzenstiftend sein kann für deren Lernprozess, wenn die Feedback-Prozesse seitens des Dozierenden mit einem konkreten Situationsbezug gestaltet werden.

In Zukunft könnten programmierte Klassenzimmer zu Trainingszwecken mit Hilfe von VR die angehenden Lehrpersonen in ihrer Kompetenzentwicklung unterstützen. In diesem Blogbeitrag wird auf eine entsprechende Umsetzung an der Universität Potsdam verwiesen. Auch Entwicklungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI), können die Reproduktion authentischer Klassenzimmer weiter begünstigen. Vorstellbar wäre eine vollständig programmierte Klasse mit Lernenden, welche Fragen stellen oder situationsbedingte Verhaltensweisen zeigen.

Der Einsatz von 360°-Videotechnologie in der Lehrerausbildung der HSG befindet sich noch in den Kinderschuhen. Bereits jetzt lässt sich aber erahnen, dass der immersive Charakter der Technologie in Verbindung mit sozialen Prozessen (Diskussion und Feedback) das authentische Erleben und Reflektieren von Unterrichtseinheiten in der Lehrerbildung bereichert.

Hinweise

Der komplette Arbeitsbericht zum Projekt kann hier heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Website des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien der Universität St.Gallen (IBB-HSG).

Ein kurzer Bericht zum Einsatz von VR in der Ausbildung von Lehrpersonen an der Universität Potsdam findet sich in diesem Blogpost auf scil.ch.

Referenzen

Beck, V. D. (2019). ILMxLAB: From Storytelling to Storyliving. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Or_U3K7TmtY

Hodgson, P., Lee, V. Chan, J., Fong, A., Tang, C. & Wong, C.: Immersive Virtual Reality (IVR) in Higher Education. Development and Implementation. In: Tom Dieck C. & Jung, T., S. 161–174.

Nissim, Y. & Weissblueth, E. (2017). Virtual Reality (VR) as a Source for Self-Efficacy in Teacher Training. International Education Studies, Vol. 10, No. 8.

Schmoelz, A. (2018). Enabling co-creativity through digital storytelling in education. Thinking skills and creativity, Vol. 28, pp. 1–13.