Wie im vorherigen Beitrag zum Thema (Portfolio-Arbeit – Teil 1) angekündigt, haben wir Stimmen zur Portfolio-Arbeit von einigen Teilnehmenden aus unseren Weiterbildungsprogrammen eingeholt. Die Fragen, die wir dazu gestellt haben, waren folgende:

- Wie hast du persönlich den Prozess der Portfolio-Arbeit erlebt? Was waren ggf. Hoch- und Tiefpunkte?

- Welchen Nutzen siehst du in der Portfolio-Arbeit für dich persönlich?

- Wie schätzt du das Verhältnis von Aufwand und persönlichem Nutzen bei der Erstellung deiner Portfolio-Arbeit ein?

- Inwiefern hat deine Portfolioarbeit die von der scil-Programmleitung angestrebten Zielsetzungen (integrierende Darstellung und Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung, ggf. Nachsteuerung im eigenen Entwicklungsprozess, verinnerlichen einer Haltung als reflektierender Praktiker) erfüllt?

- Vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen mit dem Portfolio-Prozess bei scil – siehst du Portfolio-Arbeiten als ein sinnvolles Element im Rahmen einer Weiterbildung und würdest du selbst einen solchen Prozess etablieren wollen?

Im Folgenden nun die Stellungnahmen von einigen unserer Programmteilnehmenden.

Stefanie Graf, Staff & Client Development, UBS AG

Das Erstellen der Portfolio-Arbeit empfand ich als nachhaltigen und sinnvollen Reflexionsprozess und dies ist mir entsprechend leicht gefallen. Als Höhepunkt bleibt mir, dass ich mir meiner eigenen Entwicklung sehr bewusst geworden bin und mich dies auch in meiner Persönlichkeit gestärkt hat.

Ich habe durch die Portfolio-Arbeit nicht nur herausgearbeitet, welche Kompetenzen ich entwickelt habe, sondern auch welche Bereiche ich in Zukunft weitervertiefen möchte. Das unterstützt mich darin, auch nach Beendigung der Weiterbildung noch aktiv an meiner Kompetenzentwicklung zu arbeiten und mein Portfolio zu erweitern.

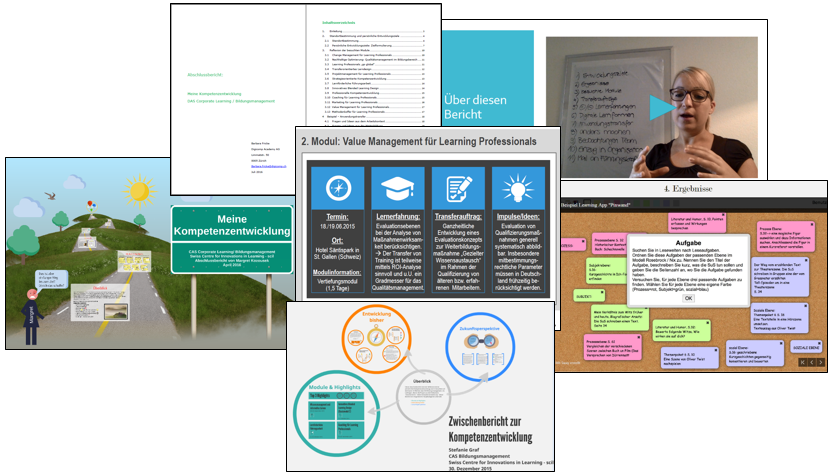

Ich stufe den Nutzen der Portfolio-Arbeit für mich persönlich als sehr hoch ein. Ich habe bewusst bei beiden Berichten Formate gewählt, die mir die Weiterentwicklung meiner Medienkompetenz ermöglichen. Die freie Formatwahl fand ich besonders wichtig für das ausgeglichene Nutzen-Aufwand-Verhältnis. Ebenso haben mir die Leitfragen geholfen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

In meinem Fall hat die Portfolioarbeit alle von scil angestrebten Zielsetzungen erfüllt. Ich wünschte, ich hätte ähnliches bereits während meines BWL Studiums gemacht. Da hab ich zwar viel gelernt und erarbeitet, mich jedoch im Nachhinein betrachtet wenig bewusst mit meiner eigenen Entwicklung auseinander gesetzt.

Ich kann mir einen Einsatz von Portfolio-Arbeiten im betrieblichen Kontext sehr gut vorstellen. Jedoch erachte ich dies nur bei über längere Zeit laufenden Aus- und Weiterbildungsmassnahmen für sinnvoll. Ein möglicher Anwendungsbereich wären zum Beispiel die Programme für Hochschul- oder Lehrabgänger, die 18-24 Monate dauern.

Dr. Nina Ehrlich, Dozentin, Pädagogische Hochschule Bern

Ich mag die Prozesshaftigkeit der Portfolio-Arbeit, auch wenn sie für mich Chancen und Risiken gleichermassen bietet. Sinnvoll finde ich, kontinuierlich am eigenen Kompetenzprofil zu arbeiten und nicht eine grosse Abschlussarbeit oder Prüfung absolvieren zu müssen. Das verlangt allerdings, dass man die Portfolio-Arbeit auch wirklich konsequent durchführt und nicht aus den Augen verliert, was im Arbeitsalltag manchmal schwierig sein kann. Ich musste auch schon länger zurückliegende Lernerfahrungen versuchen zu rekonstruieren; das ist keine gute Idee, man sollte Lernschritte jeweils gleich reflektieren und dokumentieren.

Was mir sehr zusagt, ist die Reflexion der einzelnen Teilarbeiten nicht für sich selbst, sondern zusammengenommen, als Ganzes. So kann ich einerseits Querverbindungen zwischen einzelnen Modulen erkennen und andererseits einzelne Themen von mehreren Perspektiven aus betrachten. Ein ganz wichtiger Nutzen ist zudem, den eigenen Wissenszuwachs und auch die eigene Entwicklung in verschiedenen Themenbereichen nachverfolgen zu können bzw. sich ihr überhaupt erst bewusst zu werden; insofern ist der dokumentarische Aspekt der Portfolio-Arbeit nicht zu unterschätzen.

Das Verhältnis von Aufwand und persönlichem Nutzen schätze ich sehr positiv ein. Die Reflexionen haben einen gut bewältigbaren Umfang. Es ist sehr spannend, immer wieder zurückzuschauen, auf das, was man bereits erreicht hat, das erstaunt mich manchmal selbst.

Bisher hat meine Portfolio-Arbeit die von der Programmleitung formulierten Ziele recht gut erfüllt. Neben der Beschreibung von Lernaktivitäten und der Ableitung von Konsequenzen ist mir insbesondere die Reflexion sehr wichtig. Diesen analytischen Teil finde ich die spannendste Aufgabe innerhalb des Portfolios und ich denke, die Reflexion gelingt mir auch im von scil angedachten Rahmen. Wozu mich die Portfolio-Arbeit regelrecht angestossen hat, ist die Nutzung mir bisher unbekannter Medientools; so habe ich mit etwa für eine Zwischenpräsentation mit Sway Erfahrungen sammeln können.

Ich finde eine Portfolio-Arbeit als Element einer Weiterbildung sehr sinnvoll. Wir sind an meiner Institution auch seit längerem daran, einen solchen Prozess möglichst leicht zugänglich und handhabbar zu gestalten, sehen uns aber auch immer wieder vor Herausforderungen. Hauptsächlich geht es darum, wie die Rahmenbedingungen gestaltet werden können, wie die Studierenden am besten angeleitet werden können und wie eine Begutachtung sinnvoll umgesetzt werden könnte.

Der Prozess der Portfolio-Arbeit war wirklich intensiv. Da meine Weiterbildung sich insgesamt über knapp 4 Jahre gestreckt hat, sah ich mich vor der Herausforderung Module / Inhalte zu reflektieren, die schon sehr lang zurücklagen.

Aufgrund der oben geschilderten Herausforderung war ich gezwungen mir nochmals die Schulungsordner und meine Aufzeichnungen der Module anzusehen, die schon einige Zeit zurück lagen. Das war aber auch von grossem Nutzen, da leider nicht alle Impulse und Ideen zwischenzeitlich den Weg in meinen Praxisalltag gefunden haben.

Mein Aufwand war sicherlich aufgrund der oben geschilderten Herausforderung grösser als bei anderen Programmteilnehmenden, war aber zum Teil auch mit einem entsprechenden grossen Mehrwert verbunden, wenn ich die Schulungsunterlagen nochmals angesehen habe. Dies war nicht bei allen Modulen der Fall, wenn diese keinen Bezug zu meinem aktuellen Tätigkeitsbereich hatten wie zum Beispiel das Modul „Learning Professionals ‘Go Global’“.

Der reflektierende Rückblick, dass ich mich gezwungen gesehen habe, mich mit den Schulungsinhalten und meiner eigenen Entwicklung nochmals auseinander zusetzen, war sicher von Wert. So konnte ich zum Beispiel auch im Abschluss-Coaching nochmals 2 – 3 Punkte festhalten, auf die ich mich mittelfristig konzentrieren möchte und vielleicht anfangs gar nicht im Fokus waren.

Der Portfolio-Prozess stellt für mich eine Möglichkeit des Brückenschlags zwischen Seminar und Praxisalltag dar. Vor allem auch durch die nachträgliche Reflexion werden mehr Schulungsinhalte, Modelle und Impulse in die Praxis transferiert. In einem CAS-Studiengang, den wir zusammen mit einem Partner anbieten, überlege ich, die Transferarbeit um einige Portfolio-Elemente wie Standortbestimmung und Abschlussreflektion zu erweitern.

Margret Kozousek, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, PH Graubünden

Ich habe den Prozess schon als herausfordernd erlebt. Und der Einstieg war für mich auch gleichzeitig ein Tiefpunkt. Mir war nicht klar, wie ich das schaffen, woher ich die Zeit nehmen sollte. Aber dann wurde der Prozess angepasst und das Format der Ausarbeitung freigegeben. Das half mir, einen Startpunkt zu finden (habe mich dafür entschieden, eine Prezi zu erstellen, was ich ohnehin einmal ausprobieren wollte) und auch später dran zu bleiben. Ein Hochpunkt war dann sicherlich das Absenden der fertigen Arbeit.

Die Ausarbeitung hat mir sehr geholfen, meine gesamte Weiterbildung noch einmal in den Blick zu nehmen. Insgesamt war das ja über ein Jahr und da hatte ich nicht mehr alles präsent, was wir an Inhalten erarbeitet hatten und was ich in Aufträgen umgesetzt hatte. Ich kann dadurch jetzt einzelne Inhalte aus dem umfangreichen Programm besser wiederfinden, wenn ich sie brauche und ich bin auch auf Inhalte gestossen, die für meine aktuelle Arbeit relevant sind. Ich habe meine Arbeit auch an einzelne KollegInnen weitergeleitet und auch von deren Seite positives Feedback erhalten.

Der Aufwand war insgesamt schon gross. Letztlich finde ich aber, dass das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ausgewogen war. So ein Portfolio-Prozess bringt doch mehr als eine Abschlussprüfung. Wichtig war für mich auch, dass ich selbst steuern konnte, wie viel Zeit ich aufwenden wollte.

Wenn ich auf die von scil formulierten Zielsetzungen für die Portfolio-Arbeit schaue, dann wurden diese in meinem Fall allesamt erreicht.

Ich finde eine solche Portfolio-Arbeit ein empfehlenswertes Format, das zu einer nachhaltigen Lernerfahrung führt. Dabei hilft auch der Prozess mit zunächst einem Zwischenbericht und dann später dem Abschlussbericht. Mein eigener Entwicklungsprozess wurde so für mich gut nachvollziehbar. Grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, einen solchen Prozess auch in eigene Angebote und Programme zu integrieren. Aber ich bin zur Zeit nicht für längere Ausbildungen / Zertifikatsprogramme zuständig, sondern für Tagesveranstaltung. Eine Idee ist allerdings, eine Portfolio-Arbeit für unsere Kursleitenden unter dem Gesichtspunkt der Qualitätsentwicklung in der Lehre zu etablieren. Dies erscheint mir auch vor dem Hintergrund unseres aktuellen Akkreditierungsprozesses interessant.

Fréderic Siegler, Fachreferent Personalentwicklung, Porsche AG

Ich habe den Entwicklungsprozess innerhalb der Portfolio-Arbeit als sehr werthaltigen Weg empfunden, zielgerichtet und strukturiert an den für mich beruflich relevanten Fragestellungen zu arbeiten. Herausfordernd war dabei das stetige Aufarbeiten und erneute Überprüfen der zuvor schon aufwendig erarbeiteten Erkenntnisse aus den SCIL-Seminaren. Aber genau dies ermöglicht auch tiefgehende Einsichten. Diese Erfahrungen stellen zugleich meinen persönlichen Höhepunkt in der Portfolio-Arbeit dar: zu erkennen und zu verstehen, welche Kompetenzen ich im Rahmen des SCIL-Programms entwickelt habe und wie ich diese für meine weiteren beruflichen Aufgaben bestmöglich einsetzen kann.

Der wesentliche Nutzen der Portfolio-Arbeit besteht für mich darin, meine berufliche Zukunftsperspektive aktiv und steuernd zu gestalten. Dieses „mentale Aktivieren der Perspektive“ ermöglicht ein vertieftes Verständnis davon, inwiefern ich in meiner aktuellen beruflichen Position als „Learning Professional“ individuelle Entwicklungsoptionen bewusst erkennen und korrespondierende Veränderungsaktivitäten anstoßen kann.

Das Verhältnis von Aufwand und persönlichem Nutzen bei der Erstellung der Portfolio-Arbeit schätze ich als durchaus gewinnbringend ein, da mit dem von SCIL praktizierten Transfer-Design ein überdurchschnittlich hohes Maß an Individualisierung und Flexibilität der eigenen Entwicklungsreflektion ermöglicht wird.

Die Portfolio-Arbeit hat es mir erlaubt, meine Kompetenzentwicklung im Lernprozess integrierend darzustellen. Dies gelang u.a. durch die Freiheit, Leitfragen nicht beantworten zu müssen, aber in entsprechende Richtungen weiter zu denken. Ich konnte meine eigene Entwicklung daher aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten. Daneben ist die zeitliche Gliederung von Zwischenbericht (in etwa bei Mitte des Programms) und finalen Bericht während der Portfolio-Arbeit in sich stimmig. Schlussendlich bewerte ich die Portfolio-Arbeit als ein förderliches Programmelement, um im laufenden Lernprozess jederzeit kurskorrigierend eingreifen zu können. Aus diesem Grund habe ich Elemente der SCIL Portfolio-Arbeit bereits in einigen Qualifizierungsszenarien bei meiner täglichen Arbeit adaptiert und weitere anschlussfähige Ideen dazu entwickelt. Dies trägt dazu bei, die Haltung als „Lernender Lehrender“ in der Organisation kontinuierlich weiter auszubauen.

Die von SCIL etablierte Art und Weise der Portfolio-Arbeit lässt sich teilweise gut in ausgewählte betriebliche Qualifizierungsansätze etablieren. Hierbei sind insbesondere die betrachte Zielgruppe, der kulturelle Kontext innerhalb der Organisation und die verfügbare Ressourcenausstattung zu berücksichtigen. Vor der Einführung eines solchen Portfolio-Prozesses sollte dementsprechend eine eingehende Situationsanalyse durchgeführt werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Etablierung eines solchen Prozesses eine sinnvolle Ergänzung der bereits einschlägig genutzten Vorgehensweisen im Umfeld der betrieblichen Personalentwicklung darstellen kann.

Die Portfolien-Arbeit war eine sehr wertvolle Ergänzung zu den Modulen. Ich persönlich, habe meistens einen gewissen Widerstand gespürt, wenn es um meine Portfolio-Arbeit ging. Ich brauchte den Abgabetermin, damit ich überhaupt angefangen habe. Erst im Prozess kam die Freude an der Portfolio Arbeit, die darin bestand Neues auszuprobieren bzw. dieses mit eigenen Ansätzen und Instrumenten zu kombinieren und nicht zuletzt der Austausch mit den anderen Teilnehmenden. Meine Haltung und Einstellung zu den behandelten Themen und Theorien, konnte ich anhand der Portfolio-Arbeit gut reflektieren und festigen.

Die Portfolio Arbeit war für mich ein „Agent gegen das Vergessen“. Nach dem Seminar musste ich mich aktiv mit den Lerninhalten auseinander setzen. Aus dem reinem Aufnehmen der Lehrmeinung, Theorien und Inputs der Referenten, wurde ein aktives Lernen und Anwenden. Wissenslücken und logische Brüche in meinen Argumentationen wurden für mich sichtbar und so konnte ich Handlungsbedarf feststellen. Wertvoll waren auch die Beiträge der gemeinsam besprochenen Transferaufgaben.

Die Auswahl an vorgegebenen Aufträgen ist breit genug, dass ich zu jedem Thema eine Verbindung zu meinem Tätigkeitsbereich machen konnte. Somit habe ich neben dem persönlichen Nutzen auch beruflich profitieren. Die investierte Zeit korrelierte meist mit meiner persönlichen Motivation und meinem Interesse an dem Thema.

Die Programmleitung kommuniziert die Zielsetzung der Portfolioarbeit sehr konkret, so dass ich gute „Leitplanken“ hatte, an denen ich mich während der Ausbildung orientieren konnte.

Den Portfolio-Prozess sehe ich als sehr hilf- und lehrreich in der Kompetenzentwicklung. Den bei mir selbst und auch anderen gespürte Widerstand nehme ich ernst. Dies hat dazu geführt, dass ich viel Wert auf die Auswahl der Aufgaben lege und bei umfangreichen Portfolioarbeiten begleiten wir die ersten Schritte sehr eng.