Am 17. Juni fand bei uns der Workshop mit Dr. Anne Thillossen, Projektleiterin der Plattform eteaching.org, statt. Anne hat uns einen sehr interessanten Input gegeben, der gesamte Workshop war hochspannend. Patrizia hat auf ihrem Blog bereits darüber berichtet.

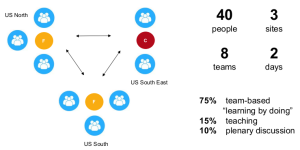

Wir waren eine gemischte Gruppe aus Teammitarbeitern, Studierenden sowie Vertretern der Uni Bern, die ein ähnliches Projekt wie wir haben (Kompetenzentwicklung Dozierender im Bereich Nachhaltigkeit). Enorm was eteaching.org seit 2003 alles unternommen hat, welche Entwicklungsphasen dieses Projekt bereits hinter sich hat seit über 10 Jahren. Also ein klasse Benchmark, um aus den Erfahrungen mit diesem Portal zu lernen.

Workshop Part I:

In der ersten Hälfte des Workshops ging es auch zunächst um das Portal selbst – was sind Erfolgsfaktoren, was do’s and dont’s. Anne fragte uns zum Einstieg direkt selbst, welche Erfolgsfaktoren wir denn im Kopf hätten – wir sollten sie alle kurz notieren. Erst später sind wir wieder darauf zurückgekommen, aber ganz aufgelöst haben wir es in der Gruppe nie. Naheliegend sind solche Grössen wie

- Nutzerzahlen, Verbreitung

- Nutzerbindung (Nutzer kommen häufig wieder, bleiben auch länger auf der webseite) -> s. s. auch Kommentar von Dietrich auf Patrizia’s Beitrag

- „Community-Grössen“: wer registriert sich auch für die Community

- aktive Mitglieder

- positive Rückmeldungen der Nutzer, Evaluationskriterien: Praxistauglichkeit, Transferunterstützung

- Reputation der Plattform unter Experten

- ….

Eine weitere Differenzierung bringt darüber hinaus Vorteile, nicht alle Nutzer über einen Kamm scheren zu wollen. Wie wir im Gamification Projekt arbeitet eteaching.org neuerdings mit dem Persona Konzept. Aufgrund ihrer umfassenden Nutzerdaten konnten sie drei unterschiedliche Personas identifizieren, jede davon hat ganz unterschiedliche Interessen, daraus ergeben sich auch unterschiedliche Mehrwerte der Plattform. Diese Denkweise (ähnlich ja auch wie beim Design Thinking Ansatz) öffnet einem den Blick dafür, Anreize für die Nutzung der Plattform viel differenzierter zu betrachten und auf vielfältigere Ideen zu kommen.

In der letzten Entwicklungsphase wird derzeit vor allem Social Media rundum eteaching.org ergänzt. Auf Facebook gibt es eine geschützte Gruppe, bei der sich doch immerhin 350 Mitglieder registriert haben. Aber auch dort in dem geschützten Raum kommt die Diskussion nicht bzw. nur punktuell zum Fliegen. Die Vorstellung, dass durch die geringere Hürde (auf Facebook ist man eh bereits online) auch mal schneller etwas gepostet wird, hat sich nicht bewahrheitet. Das ist nicht sehr überraschend. Interessant fand ich vielmehr noch, wie intensiv Twitter von einer allerdings kleinen Gruppe genutzt wird. Hier kommt Dynamik auf, kurze und schnelle Reaktionszeiten. Aber eben wie angesprochen, nur eine recht kleine Gruppe benutzt Twitter, aber dafür umso intensiver. Was bedeutet das eigentlich: eine kleine, aktive Gruppe kann mit Twitter soviel „Traffic, Wirbel“ erzeugen, so dass diese Mitglieder damit als Agenda Setter der Community fungieren können?

Workshop Part II:

Im zweiten Teil des Workshops diskutierten wir intensiv die Möglichkeit, didaktische Entwurfsmuster für die Kompetenzentwicklung Lehrender einzusetzen. Was ist der Unterschied zu einer Methodentoolbox? Ganz eine andere Welt scheint es ja nicht zu sein. Ganzheitlich werden Lehr-Lernszenarien beschrieben, für den „Nutzer“ sicherlich einfacher, sich in die Lage des Lehrenden zu versetzen. Aus meiner Sicht gibt es einen zentralen Unterschied, den Mehrwert didaktischer Entwurfsmuster sozusagen im Unterschied zu einer Methodensammlung: Am Anfang steht eine klare Problembeschreibung -> was ist das Problem? Was ist die Lösung? Das ist ein starkes Statement und dient als Entscheidungshilfe für den Nutzer. Pädagogische Ansätze laufen traditionell umgekehrt: Die Lehrenden werden in Modellen zur Unterrichtsplanung darauf hingewiesen, sich zunächst ihre Lernziele sehr genau zu planen, um dann erst in einem weiteren Schritt methodische Grundfragen zu klären. Von Lehrenden wird eine hohe Begründungskompetenz verlangt. Unterricht analytisch zerlegt, mit Planungsfragen zu Lernzielen, Methoden und Prozessen unterstützt, um den eigenen Unterricht entwerfen zu können. Didaktische Entwurfsmuster liefern hingegen bereits die ganzheitliche Lösung – so sieht das Schnittmuster aus, kannst du dir damit „dein eigenes Kleid nähen“? Die Lehrenden können vom Ganzen ausgehen, ggf. etwas um schneidern, falls es nicht richtig passt – aber ist das nicht immer einfacher, also komplett von neuem zu beginnen? Feinplanungen, analytisch genau zerlegt, Ablauf im 5 Min. Takt genau geplant versus didaktische Entwurfsmuster, die einen ganzheitlichen Ansatz aufzeigen – ein entweder oder?. Könnten didaktische Entwurfsmuster die Hürde senken, etwas Neues auszuprobieren – als Innovationstools sozusagen?

Es bleiben eben noch viele Fragen offen: Welche Granularität sollten die didaktischen Entwurfsmuster haben? Bei Reinhard Bauer & Peter Baumgartner sind sie in Buch “E-Portfolio als Schaufenster des Lernens” relativ kleingranular, die einzelnen Designs beziehen sich auf einzelne Prozesse im Rahmen der Methode ePortfolio. Die Plattform eteaching.org hat hier eine grössere Granularität, also eher auf der Ebene einer Vorlesung (z.B. Flipped Classroom bzw. Inverted Classroom ist ein Beispiel für ein didaktisches Entwurfsmuster). Finde ich persönlich geeigneter.

Sehr angetan war Anne vom kollektiven Schreiben didaktischer Entwurfsmuster – einfach mal einen selbst schreiben, dies hätte bei ihr die entsprechende Überzeugung gebracht. Das finde ich eigentlich eine faszinierende Idee, eine Schreibwerkstatt für didaktische Entwurfsmuster – vielleicht müsste man sich diese künftig auch noch stärker medial vorstellen. In unserer Projektgruppe haben wir jedenfalls beschlossen, einige zentrale didaktische Entwurfsmuster zu entwickeln und diese mit unserer Zielgruppe – Dozierende, welche das Thema Nachhaltigkeit in den Unterricht integrieren wollen – zu pilotieren. Dann können wir austesten, ob didaktische Entwurfsmuster als Innovationstools besser dazu motivieren können, Neues im Unterricht auszuprobieren.

Zum Schluss noch ein Zitat von Anne. es braucht immer mehrere Kanäle, eine Sache alleine reicht nicht – didaktische Entwurfsmuster, Erfahrungsberichte, Referenzbeispiele…. Zudem könnten didaktische Entwurfsmuster m.E. noch viel stärker mit Symbolen, Visualisierungen gestaltet werden.

Unterschiedliche Formate sind notwendig, denn es gibt eben nicht „den“ Nutzer

http://www.123rf.com/; http://www.dreamstime.com/