Eine Autorengruppe des Ithaca College (New York, USA) skizziert in einem Artikel für Educause ein Daten- und Analytics-Rahmenmodell für Bildungsinstitutionen sowie die dazugehörigen datenbezogenen Kompetenzen.

Ausgangspunkt für den Beitrag in EDUCAUSE Review ist die Beobachtung der Autor:innen, dass Bildungsinstitutionen auf mehr digitale (Prozess-)Daten zurückgreifen können als je zuvor. Diese Daten werden vor allem für Auswertungen zu Einschreibungen, Studierenden-Populationen, Notendurchschnitten, Studienabbrüchen oder Belegungsquoten von Wohnheimen genutzt. Das Potenzial dieser Daten für mehr Transparenz zu den zentralen Leistungsprozessen von Bildungsinstitutionen (beispielsweise der Lehre) und eine bessere Steuerung dieser zentralen Leistungsprozesse bleibt hingegen oft ungenutzt. Die Autor:innen konstatieren, dass an vielen Orten das datenbasierte Hochschul-Management noch wenig entwickelt ist. Und sie schlagen einen Orientierungsrahmen für ‘Institutional Analytics’ vor.

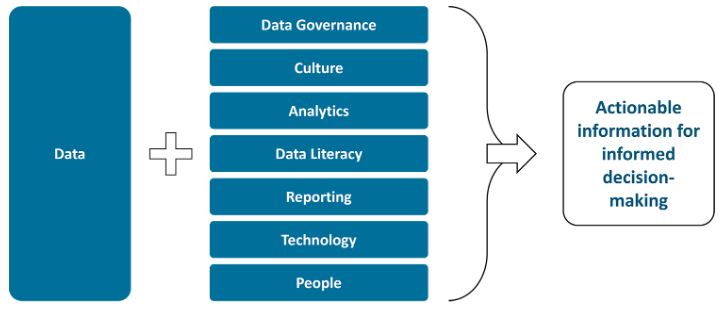

Dieser Rahmen umfasst zum einen acht Leitlinien zum Umgang mit Daten bzw. zum Datenmanagement. Zum anderen umfasst dieser Rahmen ein Kompetenzmodell zum Thema Datenmanagement und Analytics.

Leitlinien für das Datenmanagement

Die Autor:innen formulieren die folgenden acht Leitlinien für das Datenmanagement in Bildungsinstitutionen:

- Die Daten sollten aktuell sein

(sie werden – je nach Nutzungsszenario – wöchentlich, täglich oder stündlich aktualisiert) - Die Daten sollten konsistent sein

(den Daten liegen klare Definitionen, Erhebungsmodalitäten oder Berechnungen zugrunde) - Die Daten sollten vertrauenswürdig sein

(weil sie validiert wurden – beispielsweise von den jeweils zuständigen Funktionsbereichen) - Die Daten sollten relevant sein

(sie adressieren relevante Herausforderungen für das Management von Programmen, Fakultäten oder der Hochschule insgesamt) - Eine Interaktion mit den Daten sollte möglich sein

(die Nutzer:innen können die Daten über interaktive Dashboards explorieren und bei Bedarf tiefer bohren) - Die Daten sollten vernetzt sein

(so dass sie für operative ebenso wie für strategische Entscheidungen zu verschiedenen Fragestellungen genutzt werden können) - Die Daten sollten einfach zugänglich sein

(für diejenigen, die auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen sollen) - Die Daten sollten entscheidungsrelevant sein

(das heisst, dass sie weniger vergangenheitsorientiert als vielmehr auf anstehende (strategische) Entscheidungen ausgerichtet sein sollten)

Kompetenzen für datenbasiertes Entscheiden in Bildungsinstitutionen

Damit Bildungsinstitutionen datenbasierte Entscheidungen treffen können, braucht es entsprechende Kompetenzen. Weil et al. visualisieren die erforderlichen Kompetenzen in ihrem Beitrag wie folgt:

- Daten

- Integration von Daten an einem zentralen Ort, unter Berücksichtigung von bzw. Anbindung an externe Datenquellen, beispielsweise von anderen Bildungsinstitutionen oder Verwaltungseinheiten.

- Datenmanagement

- Steuerung der datenbezogenen Prozesse in Abstimmung mit den beteiligten Fachpersonen und der Hochschulleitung.

- Kultur

- Entwicklung einer Community von Daten- & Analyse-Expert:innen über alle Fach- und Funktionsbereiche der Hochschule hinweg.

- Dienstleistungsorientierung an Stelle von Besitzdenken im Hinblick auf Daten.

- Reporting

- Entwicklung bzw. Umsetzung von Reports auf der Grundlage von modernen Visualisierungswerkzeugen, deren Ausgaben unmittelbar von Entscheider:innen genutzt werden können.

- Technologie

- Kompetenzen im Hinblick auf Werkzeuge für das Sammeln, Systematisieren, Speichern und Analysieren von Daten. Dazu gehören Data-Warehouse-Lösungen ebenso wie Visualisierungswerkzeuge und KI-unterstützte Werkzeuge.

- Fachexpert:innen

- mit Kompetenzen im Bereich Datenmanagement, Datenanalysen, Datenvisualisierung sowie im Bereich Projekt- und Veränderungsmanagement.

Empfehlungen zur Umsetzung

Mit Blick auf die Umsetzung von datenbasiertem Management stellt die Autorengruppe die folgenden Punkte als wichtig heraus:

- Positionierung eines Daten-, Reporting- und Analytics-Teams als zentralen, Campus- bzw. Hochschul-weiten Anbieter von Dienstleistungen mit klarer Führungsstruktur und Ausrichtung auf übergeordnete insitutionelle Ziele.

- Aufbau und Entwicklung eines kompetenten Teams.

- Unterstützung der Arbeit dieses Teams durch hochschulweite Regelungen zum Datenmanagement und durch Initiativen zur Data-Literacy innerhalb der Institution.

- Vorspuren bzw. Sicherstellen der Zusammenarbeit dieses Teams mit der IT-Organisation der Hochschule.

Die in diesem Beitrag angeführten Punkte – zu den Leitlinien, zu den Kompetenzen und zur Umsetzung – können auch für andere Bildungskontexte bzw. Bildungsinstitutionen als Orientierungsrahmen dienen.

Mehr zum Thema datenbasiertes Bildungsmanagement in unserem Weiterbildungs-Modul “Datenbasiertes Bildungsmanagement & Analytics”.

Weil, Dave; Kendall, Casey; Snyder, Rob (2023): A Modern Framework for Institutional Analytics. Educause.edu (14. Februar 2023)