Deborah Heitner ist Medienhistorikerin und zieht in ihrem Ted Talk “The Challenges of Raising a Digital Native” einen interessanten Vergleich:

Zu Beginn des Eisenbahnzeitalters war man sich der Epochenwende bewusst, die durch die Erfindung der „Teufelsmaschinen“ ausgelöst wurde. Aus ihrer Sicht haben wir es heute mit einer ähnlichen Kulturenwicklung zu tun. Sie spricht von „a normal part of the cycle of anxiety about technology“.

Was hat eigentlich den Menschen damals so sehr Angst gemacht?

- Die Eisenbahnen sahen dämonisch aus, rauchspeiend, unheimlich – „Teufelsmaschinen“.

- Hohe Geschwindigkeit: Reisende müssten krank werden, die hohen Geschwindigkeiten sind schädlich so die Bedenken der Ärzte. Für die Menschen war es eine völlig neuartige psychische Belastung, die wir uns heute nicht mehr richtig vorstellen können.

- Die Fülle von Eindrücken, die durch das Fenster ins Abteil drängte -> die reine Informationsverarbeitung setzte die Menschen vor eine neue Herausforderung, der sie zunächst kognitiv noch nicht gewachsen waren.

- Die Landbevölkerung hatte die Sorge, dass die vorbeifahrenden Züge ihre Kühe schädigen könnten.

- Angst vor dem automatisierten Unbekannten, Ohnmacht, da man die Kontrolle abgeben muss. Derartige Gefühle der Ohnmacht sind immer dann besonders stark, wenn man um sein Leben fürchten muss, der Gedanke an die katastrophalen Ausmaße eines Zugunglücks machten Reisenden grosse Angst (in einem Flammenmeer umzukommen).

- Angst vor Verbrechen innerhalb des Zuges. Mit einer Zugreise entwickelten sich neue Möglichkeiten für Verbrecher. Reisende hatten Angst, dass man bestohlen oder sogar im Zugabteil ermordet wird.

Wie sieht es heute aus – wiederholt sich der Angstzyklus der technologischen Entwicklung?

- Heute sind es selbstverständlich nicht mehr die Eisenbahnen, die uns Angst machen. Aber die Roboter, insbesondere die sozialen Roboter, die Emotionen verstehen und ausdrücken können. Ich vermute, dass fast jeder von uns, der die Videos von Sophia (oder die anderen Roboter auf der Top 10 Liste der „besten social robots“) gesehen hat, ein mulmiges Gefühl bekommt. Es ist unheimlich – wir haben Angst vor Robotern, die so aussehen wie wir, das mögen wir nicht – ist eine „Superintelligenz“ möglich, werden sie uns – zumindest in Teilbereichen – ersetzen?

Video: “Sophia awakens, Episode 1“ - Hohe Geschwindigkeit: zwar auf eine andere Art, weniger durch den Transport von A nach B, aber die hohe Geschwindigkeit der technologischen Entwicklungen per se ist für uns Menschen eine Belastung. „Digital Detox“ ist zum Beispiel so ein moderner Begriff. Wir sind in unserer Selbstregulation gefordert – beispielsweise im Hinblick auf „Work-Life-Balance“ unter der Bedingung ständiger Erreichbarkeit.

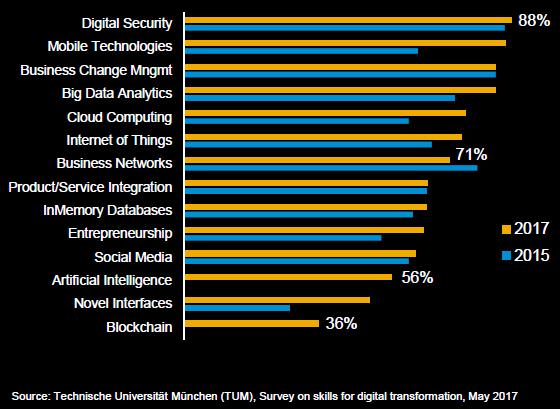

- Die Fülle von Eindrücken: Nicht nur das Tempo, sondern der Umfang der technologischen Entwicklungen ist bezeichnend für die derzeitige Epochenwende. Es ist eben nicht nur „eine Dampflok“, sondern es sind so viele fast gleichzeitig sich entwickelnde technologischen Entwicklungsstränge (Internet der Dinge, 3-D Drucker, Augmented / Virtual Reality mit Holo Lenses – nur um einige Beispiele zu nennen). Diese Fülle erschwert es, dass wir uns die Zukunft konkret vorstellen können. Vieles ist möglich. Wir können es nicht prognostizieren, nur kontinuierlich in Szenarien denken. Der Umgang mit Informationen und das Bewältigen der Informationsflut – das ist sicherlich kein neues Phänomen, aber dieses Gefühl des „Ertrinkens durch Informationen“ und gleichzeitig „Durst nach Wissen“ (John Naisbitt) hat sich vermutlich drastisch verschärft.

- Vieles ist für uns noch relativ neu, selbst damit umgehen zu können und gleichzeitig sollten wir unsere Kinder begleiten, Vorbild sein, obwohl wir es selbst von niemandem gelernt haben. Es sind vor allem die Sorgen um unsere Kinder: werden sie süchtig nach Games, nach permanentem Klick und Kick? Verlieren sie ihre sozialen Kompetenzen? Werden sie Opfer von cyberbullying oder werden sie selbst zu cyberbullys?

- Angst vor dem automatisierten Unbekannten: Bezogen auf die neuen technologischen Entwicklungen sind die Ängste vermutlich diffuser: Angst vor „Big Brother is watching you“, vor einer algorithmisierten Welt, vor einer „Künstlichen Intelligenz“ – der Ursprung der Angst liegt häufig im Nicht Wissen – die Mehrheit der Menschen verstehen die vielen Begriffe schon gar nicht. Der Kenntnisstand der Begriffe ist lt. Digital Index sogar gegenüber dem Vorjahr 2015 rückläufig (siehe die folgende Abbildung, unten, die dieser Studie 2016 D21-Digital-Index entnommen ist).

- Angst vor Verbrechen: im Zuge der technologischen Revolution werden auch neue Arten von Verbrechen (Cyberattacks, etc.) entstehen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aufgrund der starken Medienpräsenz (Life Videos von Tatorten) sind Ereignisse für uns sehr „nah“, es fällt uns mehr und mehr schwer, eine gewisse Distanz als Selbstzuschutz zu wahren, gleichzeitig ist auch die Gefahr des Abstumpfens, eine geringer werdende Empathie gegeben.

Abb. 1: Kenntnis und Verständnis von Begriffen aus d21 Digital Index Studie 2016

(digital-index-2016.pdf)

Viele denken sich jetzt wohl, heute gibt es doch viel mehr Gründe Angst zu haben, die heutigen Veränderungen sind doch viel umfassender, grösser, Roboter, die wie wir aussehen – viel angsteinflössender als die Eisenbahn. Aber aus der damaligen Entwicklung heraus hat es sich für die Menschen genauso angefühlt, manche Menschen trieb es in den Selbstmord, weil sie den schieren Anblick der „Teufelsmaschine“ nicht ertragen konnten – für uns aus der heutigen Perspektive nicht mehr vorstellbar. Dabei werden vermutlich Menschen in 50 Jahren ähnlich über unsere Ängste denken – „A normal part of the cycle of anxiety about technology“

Überwiegen die Ängste? Haben wir vielleicht sogar wegen den verkehrten Dingen Angst? Haben wir eine richtige Balance zwischen den Risiken und den Möglichkeiten, die uns technologische Entwicklungen ebenfalls bieten? Mir gefällt der Schluss des Ted Talks von Frau Heitner sehr gut, sie spricht sich für eine bessere Balance aus, um gemeinsam auf die Reise zu gehen und „Co-Creation“ zu kultivieren, denn unsere Erfahrungen zählen immer noch, auch wenn wir nicht mit digitalen Medien gross geworden sind:

Kids need adult mentorship; They have savvy – we have wisdom (we had these experiences – but not associated with digital media). We shouldn’t design an app to spy on our kids – there is no app that can raise a children in the digital age for us – instead we need to get really curious about kids day-to-day experiences. We need to ask them what they are thinking and then we need to co-create solutions with them that take advantage of their creativity and our wisdom – We should be more confident in exploring and in encouraging to explore a journey of possibilities