Im Rahmen der Tagungsreihe “Weiterbildung in Forschung und Praxis” führten die PH Zürich und SVEB letzte Woche eine Online-Veranstaltung zum Thema “Verwerfungen und Möglichkeiten: Weiterbildung vor, während und mit Corona” durch. Die zentralen Stichworte aus meiner Sicht waren Disruption, Beschleunigung und Verschärfung.

Erwachsenenbildung als Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen

Katrin Kraus, Inhaberin des Lehrstuhls für Berufs- und Weiterbildung an der Universität Zürich, stellte ihren als historischen Rückblick angelegten Beitrag unter den Titel “Erwachsenenbildung als Seismograf gesellschaftlicher Veränderungen”. Und sie stellte drei Funktionen von Erwachsenenbildung heraus: Nachholbildung zur Kompetenzerweiterung, kollektive Verhaltensänderung und gesellschaftliche Integration über Lernen.

Die Folien zur zur Präsentation von Katrin Kraus sind hier verfügbar.

Bernd Käpplinger, Professor für Weiterbildung an der Justus-Liebig-Universität Giessen, formulierte wichtige Aspekte griffig in folgender Formel: COVID-19 ist für die Weiterbildungsbranche ein Disruptor, ein Beschleuniger und auch ein Brennglas.

COVID-19 als Disruptor

Irena Sgier vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) stellte Ergebnisse der vom Verband im Sommer 2020 durchgeführten Anbieterbefragung vor. Und da wurde das Ausmass der Disruption durch die Pandemie deutlich: deutlich mehr als die Hälfte der geplanten Veranstaltungen / Angebote (56%) wurde im Frühjahr 2020 abgesagt und nicht durchgeführt. In der Folge führte fast jeder zweite Weiterbildungsanbieter Kurzarbeit ein, viele beantragten staatliche Beihilfen, Aufträge an Honorarkräfte wurden storniert und knapp 10% der Anbieter mussten auch festangestelltes Personal entlassen.

Übrigens: Vergleichbare Studien werden auch andernorts durchgeführt. So erfahre ich gerade über den Weiterbildungsblog von Jochen Robes von einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), die ähnliche Ergebnisse zeigt.

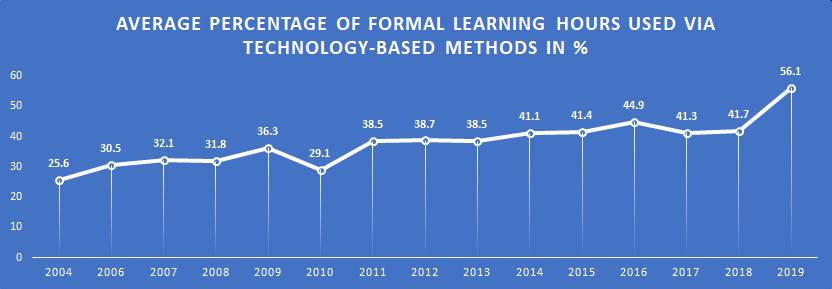

COVID-19 als Beschleuniger

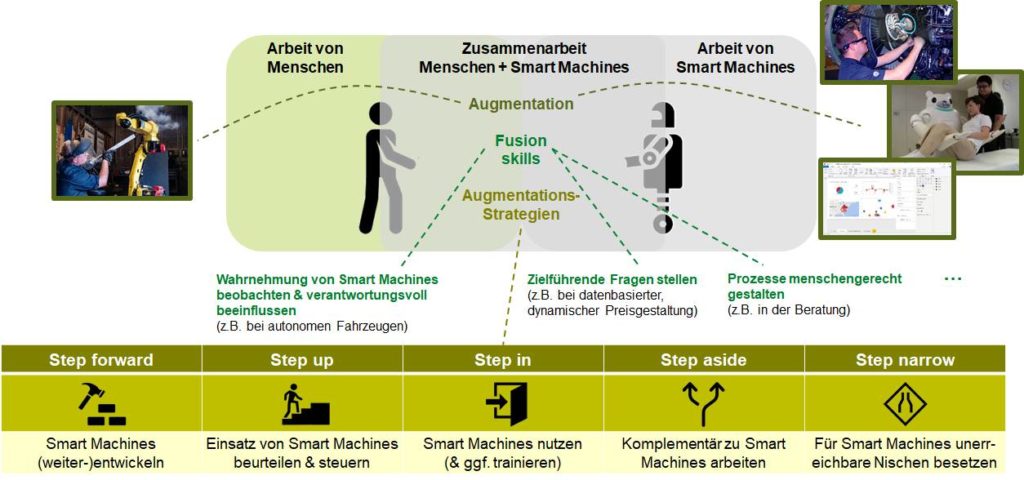

Krisen bieten immer auch Chancen für Innovationen. Die Befragung des SVEB zeigt, dass die allermeisten Anbieter (85%) ihr Angebot angepasst haben, vor allem durch Umstellung auf Fernunterricht bzw. synchrone Online-Lehre mit Webmeeting-Plattformen. Und knapp ein Drittel der Befragten Unternehmen (31%) plant, diese veränderten Angebote in das ständige Programm aufzunehmen. Käpplinger spricht diesbezüglich von einer forcierten Digitalisierung der Weiterbildung und er verweist auch auf die breite Einführung neuer, kürzerer und flexiblerer Weiterbildungsformate.

COVID-19 als Brennglas

Käpplinger zufolge lässt die COVID-19-Pandemie bereits vorhandene Probleme der Weiterbildungsbranche wie unter einem Brennglas deutlicher hervortreten. Hierzu gehören prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Branche, schlechte technische Ausstattungen, Widerstand gegen die Einführung und Nutzung von Lehr-/Lerntechnologien und Online-Bezahlmodelle, die nicht nachhaltig sind.

Die Folien zum Beitrag von Bernd Käpplinger sind hier verfügbar.

Verwerfungen

Anke Grotlüschen, Professorin für Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg, nahm in ihrem Beitrag Verwerfungen auf verschiedenen Ebenen der Erwachsenen- und Weiterbildung durch die COVID-Pandemie in den Blick:

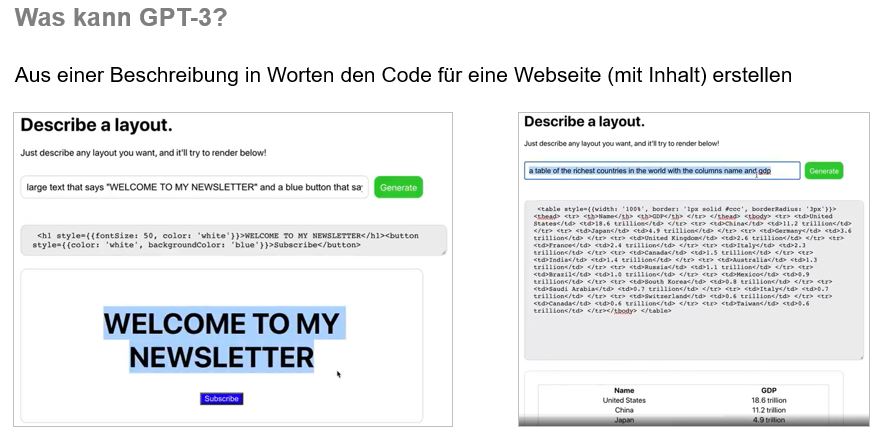

Anbietende

Weiterbildungsanbieter mussten sich schnell umstellen und sind nach wie vor mit grossen Unsicherheiten im Hinblick auf die Planung und Kommunikation von Angeboten konfrontiert. Darüber hinaus sind sie mit neuen Playern im Markt wie u.a. XING, Linkedin Learning und Google konfrontiert. So ist beispielsweise Google in einer neuen Rolle unterwegs, indem der Konzern aktiv die Entwicklung eines neuen Berufsbilds vorantreibt, nämlich des User Experience Managers.

Plattformen

Grotlüschen zeigte verschiedene Probleme mit etablierten Anbietern von Videokonferenz-Plattformen auf: diese sind entweder nicht ausreichend leistungsfähig, bieten nicht ausreichend Datenschutz oder ihr Geschäftsmodell bzw. die Finanzierung durch Risikokapital beinhaltet Unsicherheiten im Hinblick auf nachhaltige Verfügbarkeit.

Teilnehmende

Hier kontrastierte Grotlüschen die Haltung verschiedener Nutzergruppen von Online-Bildungsangeboten. Während sie bei Studierenen und Professionals eine Online-Müdigkeit ausmacht, konstatiert sie bei SeniorInnen nach wie vor Neugierde und Motivation für die Nutzung von Angeboten im Netz.

Oligopolbildungen

Abschliessend warnte Grotlüschen vor der Gefahr von Oligopolbildungen im Markt für Weiterbildung – und zwar nicht nur im Hinblick auf das Marktsegment der Video-Plattformen (einem zentralen Werkzeug für Bildungsanbieter), sondern auch im Hinblick auf die verfügbaren Online-Inhalte.

Die Folien zur Präsentation von Anke Grotlüschen sind hier verfügbar.

Die Webseite zur Online-Veranstaltung von PHZH / SVEB ist hier erreichbar.