Das Center for Talent Reporting (CTR) hat ein Buch zu Erfolgsmessung und Berichterstattung im Bereich L&D publiziert. In einem Webinar des CTR wurden kürzlich ein Rahmenmodell für Talent Reporting skizziert und Beispiele für Management-Reports vorgestellt.

Das Center for Talent Reporting (CTR) wurde in 2012 als not-for-profit Organisation gegründet und macht es sich zur Aufgabe, Standards für das Berichtswesen zu Talent Development bzw. Personalentwicklung zu erarbeiten und zu etablieren. David Vance (Executive Director des Centers) und Peggy Parskey (Stellvertretende Direktorin) haben kürzlich ein Buch zum Thema Erfolgsmessung und Berichterstattung im Bereich L&D veröffentlicht: “Measurement Demystified: Creating Your L&D Measurement, Analytics, and Reporting Strategy.”

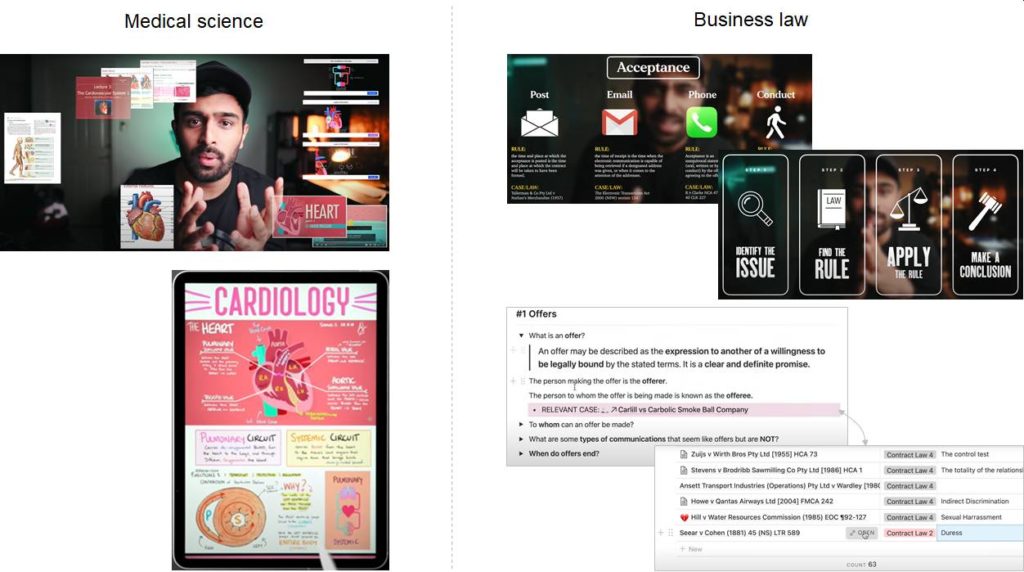

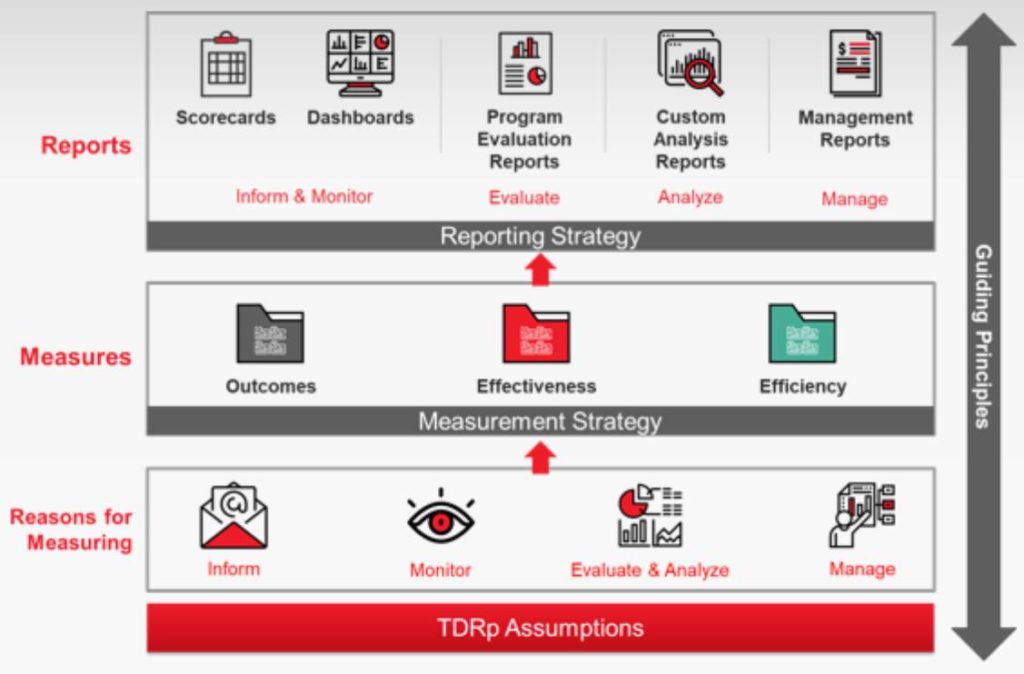

Im Rahmen eines CLO-Webinars haben die beiden kürzlich einen Überblick über die Inhalte des Buchs gegeben, die auch in der folgenden Darstellung zusammengefasst sind:

Bildquelle: CTR

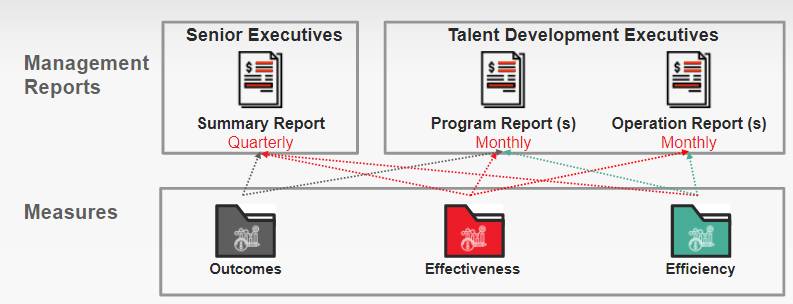

Ein Schwerpunkt des Webinars waren die Management-Reports. Hier unterscheidet das CTR drei Subtypen:

- Program Reports – z.B. für Programmverantwortliche

- Operations Reports – z.B. für die Leitung der L&D-Funktion

- Summary Reports – z.B. für das höhere Management

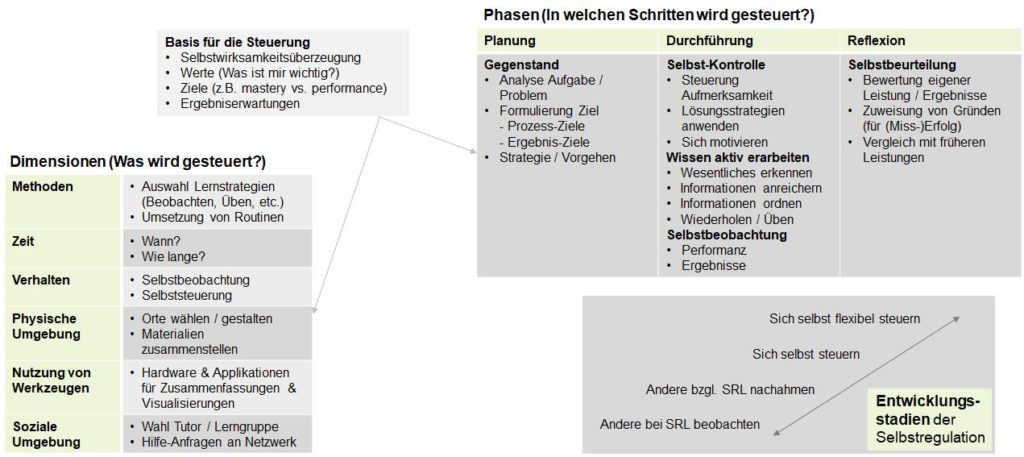

Die folgende Abbildung zeigt, welche Messgrössen für welche Reports besonders relevant sind:

Bildquelle: CTR

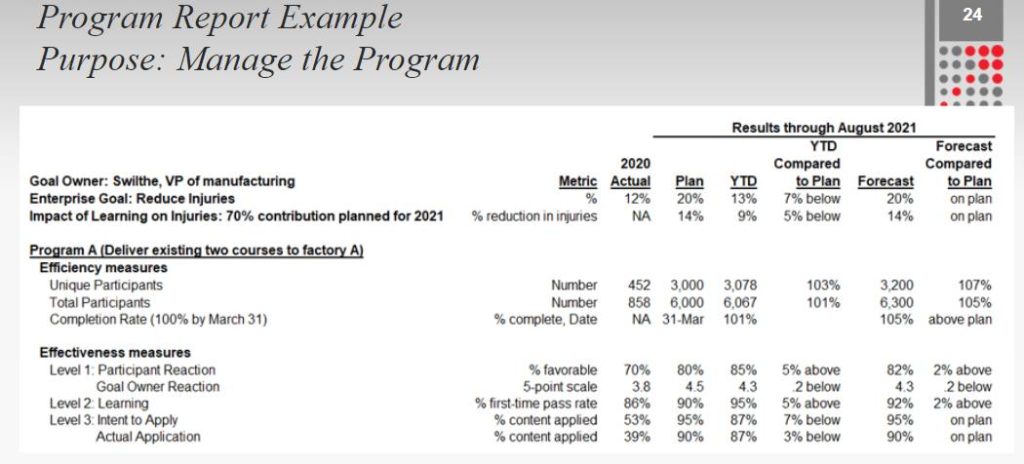

Program Reports werden spezifisch für einzelne (wichtige) Bildungsprogramme erstellt. Sie beinhalten Aussagen zum Programm (und gegebenenfalls dessen Kontext), zu den Zielsetzungen / Erwartungen, zu den erzielten Ergebnissen sowie zu den Lessons Learned sowie auch Vorschläge für die Weiterentwicklung des Programms. Typische Elemente eines solchen Berichts sind etwa Plan- bzw. Zielgrössen, tatsächlich erreichte Werte (YTD) und steuerungsrelevante Einschätzung dazu, wo man mit dem Programm im Hinblick auf das Erreichen der Gesamtziele steht (z.B. “on plan”, “above plan” oder “below plan”):

Bildquelle: CTR

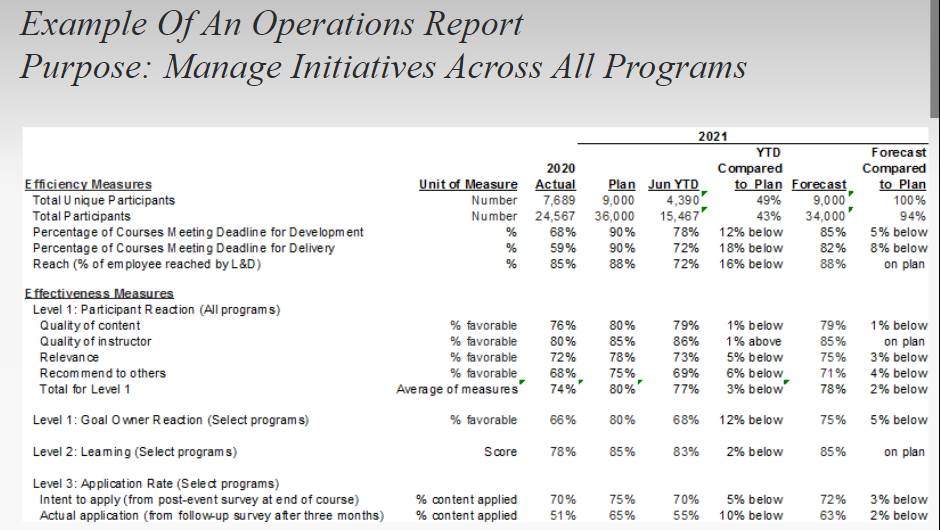

Ein Berichtstyp, der insbesondere für die Leitungen von Bildungsbereichen (CLOs) relevant ist, ist der Operations Report. Ein solcher Operations Report beinhaltet zentrale Leistungsindikatoren eines gesamten Bildungsbereichs / einer Bildungsorganisation. Im folgenden Beispiel sind verschiedene Effizienzmasse zu sehen (z.B. Anzahl der Kursangebote, die im vereinbarten Zeitrahmen ausgeliefert wurden) und auch verschiedene Masse zur Effektivität (z.B. Bewertungen zur Relevanz von Angeboten).

Bildquelle: CTR

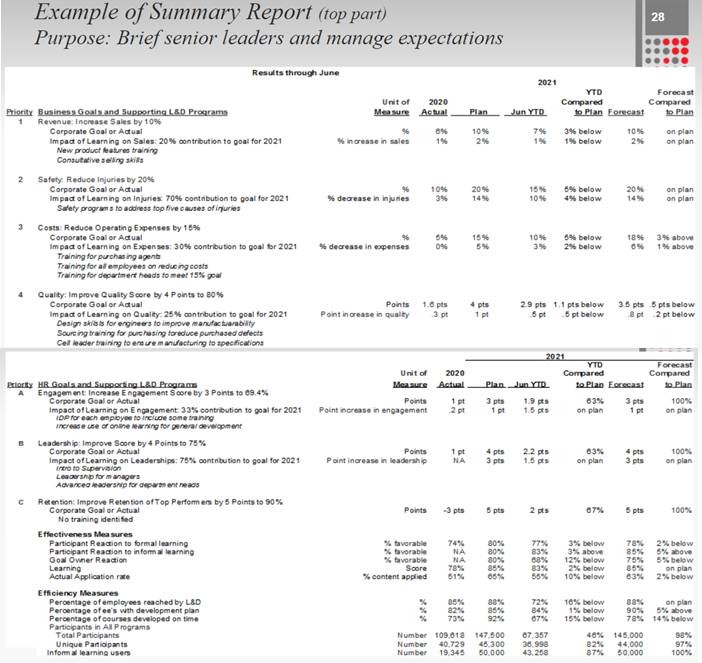

Summary Reports richten sich an Personen auf der obersten Führungsebene der Gesamtorganisation und beinhalten beispielsweise Aussagen zur Passung der Aktivitäten mit der Unternehmensstrategie und Kenngrössen mit Bezug zu zentralen Leistungsprozessen des Unternehmens. Im nachfolgenden Beispiel etwa zu den Effekten von Qualifizierungsinitiativen auf den Vertriebserfolg, auf die Häufigkeit von Arbeitsunfällen oder die Bewertung der Führungskräfte:

Bildquelle CTR

Eine zentrale Aussage, die die beiden Vertreter von CTR im Verlauf des Webinars wiederholt machten, ist die folgende:

Running L&D like a business requires running reports like a business. And providing relevant reports to important stakeholder groups.

David Vance & Peggy Parskey, CTR

Mehr zu den Inhalten dieses Buches (Kennzahlen, Dashboards und Reports) und zum Thema Wertbeitrag von L&D gibt es im Rahmen unseres Weiterbildungsmoduls zum Thema “Wertorientierung / Value Management”.