Im Rahmen des zweiten scil Trend- und Community Days 2015, welcher am 16.08.2015 in St. Gallen stattfand, hatte ich die Gelegenheit, die bisherigen Forschungsergebnisse meiner Dissertation einem breiten Publikum aus der Praxis vorzustellen. Diese Gedanken möchte ich im Folgenden skizzieren.

Bildungsorganisationen sehen sich einem permanenten Wandel ausgesetzt. Dieser speist sich aus den Megatrends aus Gesellschaft, Technologie, Wirtschaft und Natur (Seufert, 2013). Schlagwörter wie die „Digitalisierung 4.0“ und der daraus resultierenden „Arbeitswelt 4.0“ sind nur ein Beispiel von Vielen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015). Vergleichbar ist diese Situation mit dem „Navigieren im permanenten Wildwasser“ (Vaill, 1998). Dabei müssen Learning Professionals an zwei Fronten kämpfen. Einerseits sind sie für die Kompetenzentwicklung ihrer Kunden, z. B. die Mitarbeiter ihres Unternehmens, verantwortlich. Das ist ihr Kerngeschäft. Andererseits agiert die Organisation für sich als Ganzes und muss sich gegenüber der Konkurrenz im internen und externen Markt behaupten (Müller, 2007). Es stellt sich die Frage, ob Bildungsorganisationen diesen Wandel mit bestehenden Strukturen ausreichend begegnen können. Sicherlich ist es notwendig, einzelne Massnahmen zur Kompetenzentwicklung umzugestalten oder Bildungsprogramme zu aktualisieren oder neu zu formulieren. Aber reicht das aus, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden oder bedarf es mehr? Kann es sein, dass Bildungsorganisationen sich als gesamte Organisation verändern müssen, in manchen Fällen ihr Geschäftsmodell abändern müssen?

Die Frage der Geschäftsmodell-Innovationen bei Bildungsorganisationen untersuche im Rahmen meiner Dissertation. Bisher ist es mir gelungen, dass Phänomen „Geschäftsmodell“ im Kontext einer Bildungsorganisation beginnend zu erfassen. Darauf gehe ich hier im ersten Teil ein. Ferner habe ich erkannt, dass es nicht ausreicht, dieses einmal zu definieren. Vielmehr unterliegt es einer Dynamik, welche eine kontinuierliche Anpassung in Form von Innovationen notwendig macht. Welche verschiedenen Möglichkeiten es hierzu gibt, zeige ich im zweiten Teil auf.

Bildungsmanagement nach dem St. Galler Management Modell gliedert sich in drei Sinnhorizonte. Das normative Bildungsmanagement verantwortet den Aufbau von Legitimations- und Verständigungspotentialen – „Warum und wozu handeln wir?“ (Seufert, 2013, S. 30). Das operative Bildungsmanagement gewährleistet effiziente Abläufe und Routinen und beschäftigt sich der Umsetzung von Zielen – „Machen wir die »Dinge richtig«?“ (Seufert, 2013, S. 30). Der Bereich des strategischen Bildungsmanagements handelt vom Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile sowie der Marktpositionierung – „Machen wir die »richtigen Dinge«?“ (Seufert, 2013, S. 30). Dort werden Vorgehensweisen entwickelt, um die im normativen Management gesetzten Leitsätze und Ziele durch das Setzen von Prioritäten zu erreichen. In diesem Sinnhorizont ist das Geschäftsmodell zu verorten (Rüegg-Stürm, 2003, Seufert, 2013).

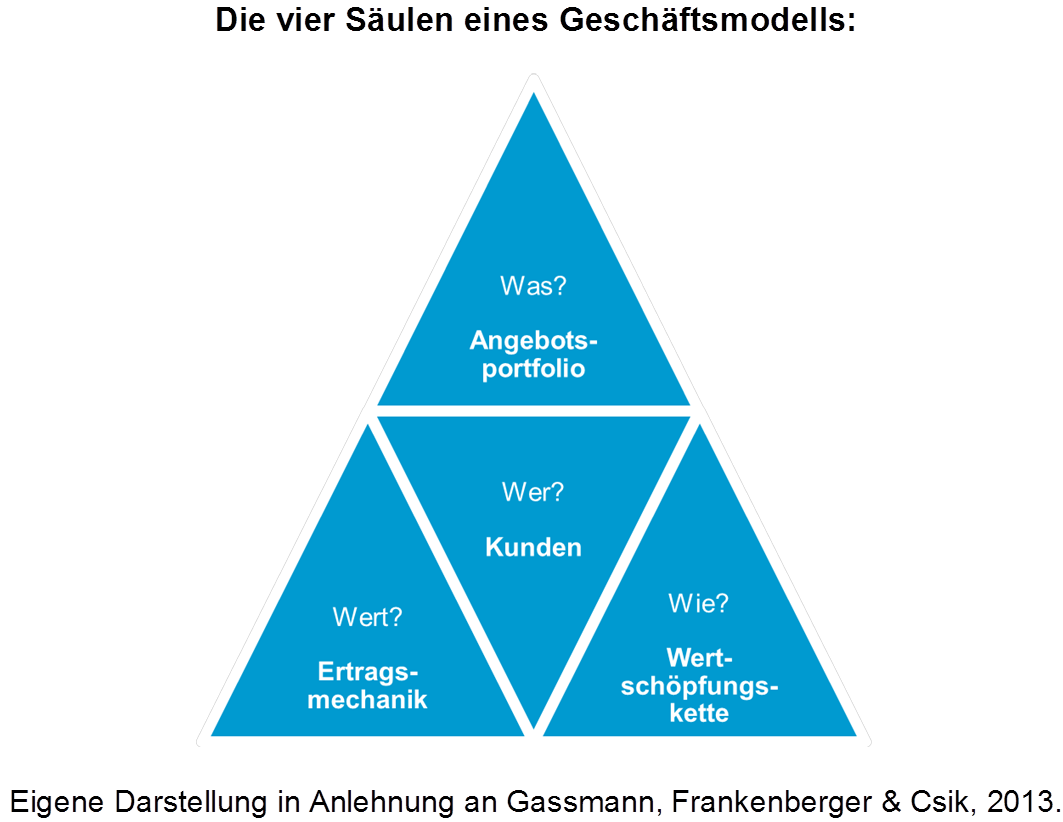

Nach Gassmann, Frankenberger & Csik beruht dieses auf vier Säulen (2013):

- Wer? – Der Kunde:

Wer sind die Zielkunden der Bildungsorganisation? Sind es nur ein bestimmter Teil des Unternehmens (z. B. Führungskräfteentwicklung) oder sind es alle Mitarbeitenden? Oder werden sogar Angebote für Externe angeboten? Bei Weiterbildungsanbieter (z. B. Business Schools) handelt es sich nur um externe Kunden. Jedes Kundensegment sollte adressiert und zielgerichtet angesprochen werden.

- Was? – Das Angebotsportfolio:

Welche Angebote bildet die Bildungsorganisation an? Handelt es sich dabei um einzelne Massnahmen (z. B. die Produktion von Learning Nuggets) oder um vollständige Programme (z. B. Studienprogramm für einen MBA-Abschluss) zur Kompetenzentwicklung? Wichtig ist, dass das Angebotsportfolio dem Kunden immer einen Mehrwert bietet.

- Wie? – Die Wertschöpfungskette:

Welche Aufgaben und Prozesse sind für die Leistungserstellung zu bewältigen? Welche Prozesse anhand der Wertschöpfungskette werden selbst durchgeführt und welche werden extern ausgelagert? Werden Weiterbildungsangebote vollständig eigens entwickelt und offeriert oder greift man vollständig auf Massnahmen vom Markt zurück und tritt somit als Intermediär zwischen externem Angebot und Nachfrager auf?

- Wert? – Die Ertragsmechanik:

Wie wird die finanzielle Überlebensfähigkeit der Bildungsorganisation gesichert? Welche Ertragsmodelle kommen zum Einsatz? Werden einmalige Zahlungen erhoben, welche von der Nutzungsintensität unabhängig sind (z. B. Mitgliedsbeitrag) oder werden Preise für die Nutzung in Rechnung gestellt? Dies kann sogar so weit gehen, dass für Gebühren für die tatsächliche Teilnahme an einzelnen Kursmodulen in Rechnung gestellt werden (sog. „pay-per-use“).

Zu Beginn wurde gezeigt, dass Bildungsorganisationen einem permanenten Wandel ausgesetzt sind. Diese Entwicklungen haben direkten Einfluss auf das Geschäftsmodell. Bildlich kann davon gesprochen werden, dass permanent mindestens eine der vier „Säulen“ angegriffen wird. Beispielsweise haben sich die Bedürfnisse der Kunden von Bildungsorganisationen in den letzten Jahren geändert und werden das zukünftig auch weiter tun (Stichwort „Generation X/Y/Z“). Dies hat direkte Auswirkungen auf die Dimension „Wer? – Der Kunde“. Aber auch das Angebotsportfolio (Was? – Das Angebotsportfolio) kann durch deren neuen Lerngewohnheiten davon betroffen sein. Notwendig ist es daher, mit dieser Dynamik umzugehen und sich als Bildungsorganisation die Frage zu stellen, was an Bestehendem weiterentwickelt werden kann und was an Neuem implementiert werden muss (Seufert, 2013).

Eine Möglichkeit für die Bewältigung des Wandels sind Innovationen. Diese implizieren neben einer Veränderung auch die positive Verbesserung hin zu einem gesetzten Ziel (Seufert, 2013). Zu betonen ist, dass mit dem Begriff „Innovation“ nicht nur die technische Produktneuentwicklung (z. B. die Glühbirne, der PC, das Elektroauto) gemeint ist. Vielmehr können darunter auch prozessuale Neuerungen aber auch „soziale und kulturelle Innovationen“ (Seufert, 2013, S. 384) subsumiert werden. Dies betrifft ebenso das Geschäftsmodell. Folglich werden Innovationen in diesem Bereich als Geschäftsmodell-Innovation bezeichnet. Gassmann, Frankenberger & Csik haben für diesen Bereich herausgefunden, „dass rund 90 Prozent der Geschäftsmodell-Innovationen Rekombinationen von Elementen von bereits bestehenden Geschäftsmodellen sind“ ( 2013, S. 17). Demnach bedeutet das, dass bei Innovationen in vielen Fällen nicht immer das Rad neu erfunden werden muss, sondern auf Bestehendes zurückgegriffen werden kann. Hierzu gibt es mehrere Instrumente, welche helfen, Innovationen neu zu denken. Der St. Galler Business Model Navigator (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2013) oder das Rahmenmodell der Ten Types Of Innovation (Keeley, Pikkel, Quinn & Walters, 2013) sind nur zwei Vertreter einer ganzen Familie von Innovationsmethoden. Es sind also nicht nur Tüftler im Keller, welche innovativ sind, sondern auch Kombinierer, welche bestehende Dinge in einen neuen Kontext anwenden.

Ich stelle mir die Frage, wie sich diese Innovations-Werkzeuge auf den Kontext der Geschäftsmodelle von Bildungsorganisationen anwenden lassen. Wie lassen sich damit Geschäftsmodelle gestalten, um auch zukünftig im Wildwasser damit navigieren zu können? Diese und weitere Aspekte untersuche ich im Rahmen meiner Doktorarbeit.

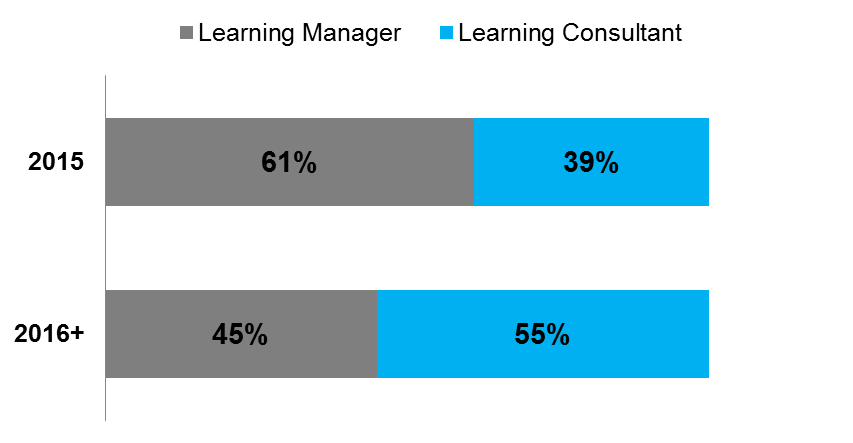

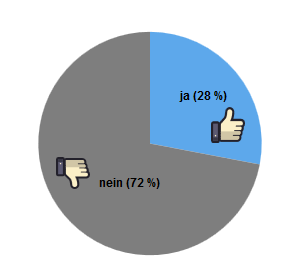

Dass das Thema Relevanz hat, zeigt sich in unserer fünften scil Trendstudie 2015/2016. Dort fragten wir die Teilnehmenden nach der Veränderung des Angebotsportfolios ab 2016. 15% gaben an, dass es sich nicht wesentlich verändert wird. 70% antworteten, dass sie neue Angebote und Lernformen einführen werden und 15% sagten, dass sie sich radikal verändern müssen. Diese Veränderung schliesst auch eine Geschäftsmodell-Innovation ein, um weiterhin einen Wertbeitrag leisten zu können. Es zeigt sich also, dass 85 %, das sind mehr als Dreiviertel aller Befragten, einen Veränderungsbedarf sehen (Fandel-Meyer, Schneider, Seufert, Meier & Schuchmann, 2015).

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015). Grünbuch Arbeiten 4.0. Arbeit Weiter Denken. Berlin.

Fandel-Meyer, T., Schneider, C., Seufert, S., Meier, C. & Schuchmann, D. (2015). scil Trendstudie 2015/2016. Trends im Corporate Learning. St. Gallen: Swiss Centre for Innovations in Learning (scil), Universität St. Gallen.

Gassmann, O., Frankenberger, K. & Csik, M. (2013). Geschäftsmodelle entwickeln. 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator. München: Hanser.

Keeley, L., Pikkel, R., Quinn, B. & Walters, H. (2013). Ten types of innovation. The discipline of building breakthroughs. Hoboken NJ: Wiley.

Müller, U. (2007). Bildungsmanagement – Skizze zu einem orientierenden Rahmenmodell. In G. Schweizer, U. Iberer & H. Keller (Hrsg.), Lernen am Unterschied. Bildungsprozesse gestalten Innovationen vorantreiben (S. 99–121). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Rüegg-Stürm, J. (2003). Das neue St. Galler Management-Modell. Grundkategorien einer integrierten Managementlehre / Der HSG-Ansatz. (2., durchges. Aufl.). Bern: Haupt.

Seufert, S. (2013). Bildungsmanagement. Einführung für Studium und Praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Vaill, P. B. (1998). Lernen als Lebensform. Ein Manifest wider die Hüter der richtigen Antworten. Stuttgart: Klett-Cotta.