Letzte Woche waren wir im Rahmen unserer jährlichen Exkursion („scil on tour“) zu Gast beim CYP, dem Kompetenzzentrum für die bankfachliche Grundbildung in Zürich. Rahmenthema des Tages war „Mobiles Lernen“.

Unser Ausgangs- und Startpunkt war eine kurze Präsentation mit Daten zur Nutzung und Verbreitung von mobilen Endgeräten sowie einer kurzen Zeitreise zu mobilem Lernen in den letzten ca. 10-15 Jahren. Im Anschluss an diese erste Orientierung haben wir die Lernräume von CYP bei Puls 5 in Zürich besichtigt, die mit offenen, in verschiedene Zonen gegliederten Lernräumen den einfachen und schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Aktivitäten gut unterstützen. Dabei berichteten die Geschäftsführerin, Alexia Böniger, und ein Berufslernender, Reto Purtschert, über die Einführung und Entwicklung von mobilem Lernen bei CYP.

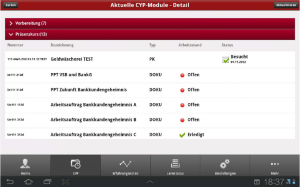

Das 2007 entwickelte pädagogische Konzept von CYP stellt auf „Connected Learning“ ab. Es vereinigt vier didaktische Prinzipien (selbstgesteuertes, integriertes, problemorientiertes und kooperatives Lernen) und basiert auf einer konstruktivistischen Grundauffassung von Lernen. Im Jahr 2011 wurde das bis dahin verwendete, circa 1‘500 seitige Lehrmittel durch ein E-Book und eine Lern-App ersetzt. Die technische Plattform für mobiles Lernen bilden seither Tablet-PCs (10“ Bildschirmgrösse) auf der Basis des Android Betriebssystems (aktuell Version 4.2.1).

Alexia Böniger stellte in ihrem Beitrag heraus, dass die Umsetzung von mobilem Lernen bei CYP vor allem ein grosses Veränderungsprojekt darstellt. Dieser Veränderungsprozess wird unter anderem von der Universität Zürich wissenschaftlich begleitet und Alexia Böniger stellte erste Ergebnisse der noch laufenden Untersuchungen vor.

Es zeigt sich, dass weder die Gültigkeit des didaktischen Leitbilds von CYP noch die Qualität der Lernmaterialien durch den Transfer vom Medium Papier in ein elektronisches Medium und die Nutzung über Tablet-PCs beeinträchtigt werden (vgl. Bildschirmfotos; Quelle: CYP).

Nicht nur die Übungen im Verlauf des Unterrichts und die Standortbestimmungen im Verlauf der Ausbildung, sondern auch die Abschlussprüfungen werden mit den Tablet-PCs durchgeführt – letztere allerdings unter Aufsicht. Insbesondere bei Prüfungen sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeit einer technischen Arbeitsumgebung besonders hoch. Insgesamt ist dies bei CYP technisch gut gelöst. Die Prüfungen werden zu Beginn heruntergeladen und stehen danach offline zur Verfügung. Nach Beendigung der Prüfung wird sie wieder hochgeladen. Die vom Prüfling erfassten Daten werden in jedem Fall gespeichert. Sollten Verbindungsprobleme zum WLAN bestehen und ein Hochladen nicht möglich sein, sind die Daten zwischengespeichert und können auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder hochgeladen werden. Allerdings kann es dennoch in seltenen Fällen zu technischen Problemen kommen (z.B. der Cursor ist nicht mehr zu sehen, der Prozess / Treiber / Tablet-PC muss neu gestartet werden). Hier sind die Lernenden gefordert, sich bei der Prüfungsaufsicht zu melden, so dass das Problem behoben werden kann. Die verlorengegangene Zeit wird den Lernenden gutgeschrieben.

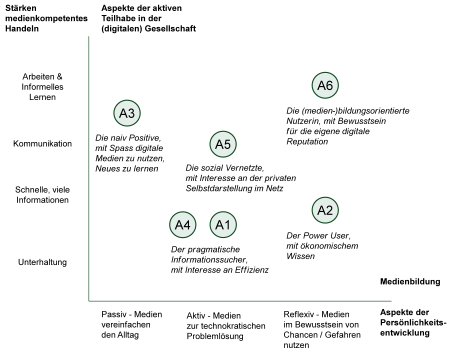

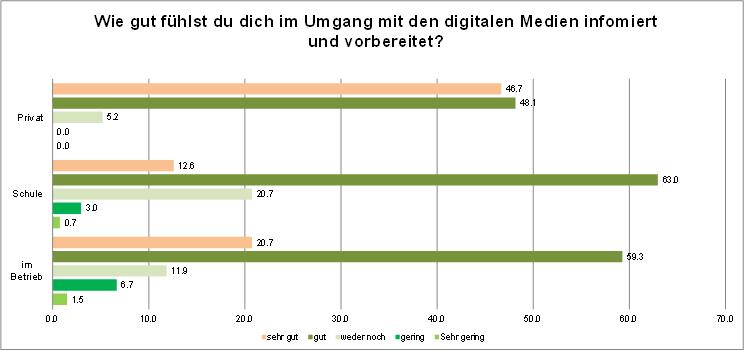

Das intensive Lernen und Arbeiten mit Tablet-PCs stellt neue Anforderungen hinsichtlich der Medienkompetenzen sowohl an die Lernenden als auch an die Lehrpersonen. Die laufenden Untersuchungen zeigen, dass die Medienkompetenz der Lernenden nicht durchgängig so weit entwickelt ist wie die verbreitete Diskussion über eine „Generation Y“ vermuten lässt. Zwar verfügen ungefähr 98 Prozent der Lernenden über ein Smartphone, doch nur circa 10 Prozent verfügen über hohe Medienkompetenzen beziehungsweise gut entwickelte Lern- und Arbeitsstrategien in digitalen Lernumgebungen. Viele Lernende haben noch Mühe mit der sinnvollen und flüssigen Nutzung der Tablet-PCs in verschiedenen Lernsituationen. Allerdings zeichnen sich diesbezüglich bereits Jahrgangseffekte ab. Offenbar wird zwischen den einzelnen Lernenden-Kohorten viel Erfahrungswissen weitergegeben.

Eine relevante Rahmenbedingung für das „Sich-Einlassen“ auf die neue Lernumgebung und die Entwicklung von Medienkompetenz sind die Besitzverhältnisse bzw. Verfügungsrechte. Ursprünglich hatte CYP die Tablet-PCs den Lernenden nur als Leihgeräte zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist CYP dazu übergegangen, die Geräte als persönlichen Besitz an die Lernenden zu übergeben. Diese können jetzt ihre Tablets personalisieren – beispielsweise indem sie selbst Apps installieren. Dies führt zu einer intensiveren Nutzung der Geräte, da diese vermehrt auch für private Zwecke eingesetzt werden.

Innovativ zeigt sich CYP auch im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Rollen bei den Lernenden. So wurde die Bildung einer Gruppe von „Tablet Scouts“ gefördert, die sich in besonderer Weise für das mobile Lernen mit Tablet-PCs interessieren und dessen Weiterentwicklung unterstützen wollen. Die Tablet Scouts suchen und entdecken beispielsweise neue Apps (etwa für das schnelle Erstellen und Organisieren von Notizen im Lernprozess) und tragen so zum Aufbau von Medienkompetenz und zur Weiterentwicklung der Lernumgebung bei.

CYP hat die Erfahrung gemacht, dass die Einführung von mobilem Lernen ein grösserer Veränderungsprozess war als anfänglich gedacht. So musste beispielsweise auf Seiten der Lehrpersonen mit Widerständen und Sorgen vor einer Abwertung von bisherig wertvollen Lehr-Kompetenzen umgegangen werden. Lehrpersonen müssen sich nach wie vor gut auf die Lernsituationen vorbereiten, damit sie in der Lage sind, kritische Punkte etwa bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben zu beobachten. Dies kann auch beinhalten, gezielt in die Tablets / Aufgabenblätter der Lernenden hineinzuschauen und dort zu blättern bzw. zu scrollen. Da die Tablets ebenfalls für Privatzwecke genutzt werden, stellen sich hierbei Fragen bezüglich des Umgangs mit Privatsphäre. So wird bei CYP allen Beteiligten kommuniziert, dass die Lehrpersonen bei der Bearbeitung von Übungen auf die Tablets schauen müssen und es wird so vermieden, dass dies als Eingriff in ihre Privatsphäre erlebt wird.

Insgesamt bringt die Digitalisierung der Lernumgebung und der Lernmaterialien bei CYP viele Vorteile mit sich. Neu ist das Lernen örtlich viel flexibler. Auch ist das Lehrmittel dank halbjährlichen Updates flächendeckend stets auf einem aktuellen Stand. Trotz dieser Aktualisierungen bleiben alle persönlichen Eintragungen wie etwa Markierungen oder Notizen der Lernenden bestehen. So werden die Lernenden nicht nur beim Herumtragen von umfangreichen Lernmaterialien entlastet, sondern sie können auch stets mit aktuellen Materialien arbeiten.

Allerdings gibt es auch technische Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die von CYP genutzte Lern-App ist eine komplexe Applikation, welche ein reibungsloses Zusammenspiel von Betriebssystem, programmierter App und digital aufbereiten Lerninhalten erfordert. Bereits kleine Versionsänderungen beim Betriebssystem (z.B. beim Wechsel von Android 4.2 auf 4.2.1) können zu Problemen bei der Nutzung von Inhalten führen. Hier erweist es sich als wichtig, über ein stabiles Partner-Netzwerk (App-Entwicklung, Support zum Operating System und zur eingesetzten Hardware, Inhalte-Lieferant) zu verfügen, das dann bei solchen Problemstellungen koordiniert aktiv werden kann.

Neben technischen Herausforderungen auf der Ebene des Gesamtsystems stellen sich auch Herausforderungen bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche. Insbesondere im Hinblick auf die folgenden Aspekte gibt es noch Potenzial für Verbesserungen:

- Texteingabe in Dialogfeldern (gelegentlich werden Dialogfelder durch die virtuelle Tastatur verdeckt);

- Erstellen und Verwalten von Notizen zu durchgearbeiteten Texten und anderen Lernaktivitäten;

- Organisieren und Wiederfinden von Lerninhalten;

- Möglichkeit der Nutzung / Bearbeitung von zwei Dokumenten gleichzeitig (split-screen Modus).

Im zweiten Teil des Tages fand nachmittags ein Workshop mit den Teilnehmenden zu Aspekten der Ausgestaltung von mobilem Lernen statt. Anhand eines selbst gewählten Fallbeispiels erarbeiteten diese in Arbeitsgruppen zentrale Zielsetzungen zur Einführung / Weiterentwicklung von mobilem Lernen.

Das Rahmenmodell, das wir in einer angepassten Form den Teilnehmenden hierfür zur Verfügung stellten, haben wir ja bereits in einem anderen Blogbeitrag vorgestellt. Es umfasst sechs zentrale Gestaltungsfelder:

- Definition von Zielsetzungen & Zielgruppen

- Definition von Inhalten

- Gestaltung der Benutzeroberfläche

- Definition & Integration von verschiedenen Informationskanälen

- Regelung des (sicheren) Zugriffs auf Datennetzwerke

- Optimierung der Lernumgebung für definierte Typen von Endgeräten

Schon vor dem Workshop war mir klar geworden, dass dieses Rahmenmodell Aspekte der didaktischen Gestaltung ausblendet. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Rahmen des Workshop-Tages bei CYP kann dieses Rahmenmodell um zwei weitere Gestaltungsaspekte erweitert werden, die insbesondere (medien-)didaktische Aspekte adressieren:

- Konfiguration der gesamten Lernumgebung (z.B. Wechsel zwischen verschiedenen Lehr-/Lernaktivitäten mit unterschiedlichen Formen der Nutzung von mobilen Endgeräten)

- Entwicklung von Medienkompetenzen (bei Lernenden und Lehrenden)

Für das Fallbeispiel CYP kann dieses erweiterte Rahmenmodell wie folgt (selektiv) ausgefüllt werden:

| 1) Zielsetzungen und Zielgruppe |

Was sind die übergeordneten Zielsetzungen? Welche Zielgruppe(n) stehen im Mittelpunkt?Entwicklung von Fachkompetenzen und überfachlichen Kompetenzen (u.a. Medienkompetenzen) v.a. bei Auszubildenden im Bankfach. |

| 2) Inhalte |

Welche Inhalte sollen Bestandteil des Lernarrangements sein? Wie sollen die Inhalte erstellt werden?Lerninhalte gemäss Ausbildungsplan; Abbildung des Standard-Lehrwerks als eBook durch einen externen Partner; Übungen für Einzel- & Gruppenarbeiten; etc. |

| 3) Benutzeroberfläche |

Wie soll die Benutzerumgebung / die Benutzeroberfläche gestaltet sein?Entwicklung einer integrierten CYP Lern-App mit umfangreichen Funktionalitäten. |

| 4) Informationskanäle & deren Integration |

Wie sollen verschiedene Informationskanäle (Webauftritt, LMS, Intranet, etc.) integriert werden?Lern-App als zentraler Kanal und einzelne ergänzende Apps (als Empfehlungen) für Lernende von Seiten CYP. |

| 5) (Sicherer) Zugriff auf Netzwerke |

Wie soll der (sichere) Zugriff auf Datennetzwerke erfolgen?Zugriff auf & Aktualisierung von Inhalten via W-LAN; Fern-Administration der Endgeräte (OS-Update). |

| 6) Optimierung für Endgeräte(-Typen) |

Welche Endgeräte sollen unterstützt werden?10″-Tablet, Android OS 4.2.1 (Samsung). |

| 7) Konfiguration der Lernumgebung |

Wie soll die gesamte Lernumgebung / Lernerfahrung ausgestaltet werden? Welche Rolle / Funktion haben Lernaktivitäten mit mobilen Endgeräten im Rahmen der gesamten Lernumgebung?Komplexe Lernumgebung auf der Grundlage von “connected learning”; Konfiguration der Lernaktivitäten auf der Basis detaillierter Modulplanungen. |

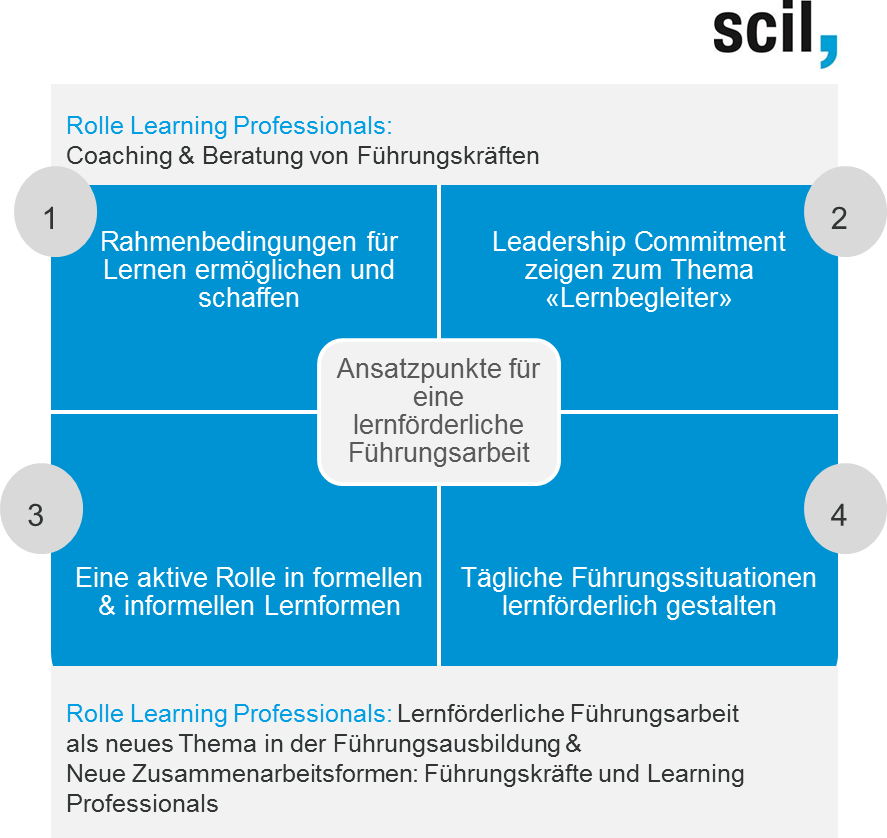

| 8) Medienkompetenzen (Lehrende & Lernende) |

Welche Medienkompetenzen sind erforderlich bzw. müssen entwickelt werden?Weiterentwicklung der Mediennutzung (z.B. Textbearbeitung, Erstellen & Verwalten von Notizen im Tablet auf Seiten Berufslernende). Weiterentwicklung der Lernbegleitung (z.B. fokussierte Überprüfung von Übungsaufgaben im Tablet auf Seiten Lehrpersonen). |

Im Verlauf der Arbeiten und Diskussionen im Workshop wurde den Teilnehmenden bewusst, dass mobile Endgeräte viele Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Lernumgebungen bieten. Allerdings wurde auch deutlich, dass die Umsetzung von mobilem Lernen gründliche Vorüberlegungen und auch Entschlossenheit zur Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen erfordert.