Wolfgang Widulle lehrt an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Fachbereich Soziale Arbeit. In seiner Lehrtätigkeit hat er das Flipped-Classroom Modell seit vielen Jahren umgesetzt (hier ein Kurzbericht zu einem Webinar von ihm zu diesem Thema). Und er unterrichtet auch seit vielen Jahren zum Thema Lernstrategien.

In diesem Kontext hat er genauer untersucht, wie denn seine eigenen Studierenden mit Video-Lernmaterialien arbeiten bzw. lernen und dies zum Thema eines eduhub-Webinars gemacht:

A massive black hole? The student side of video based learning strategies.

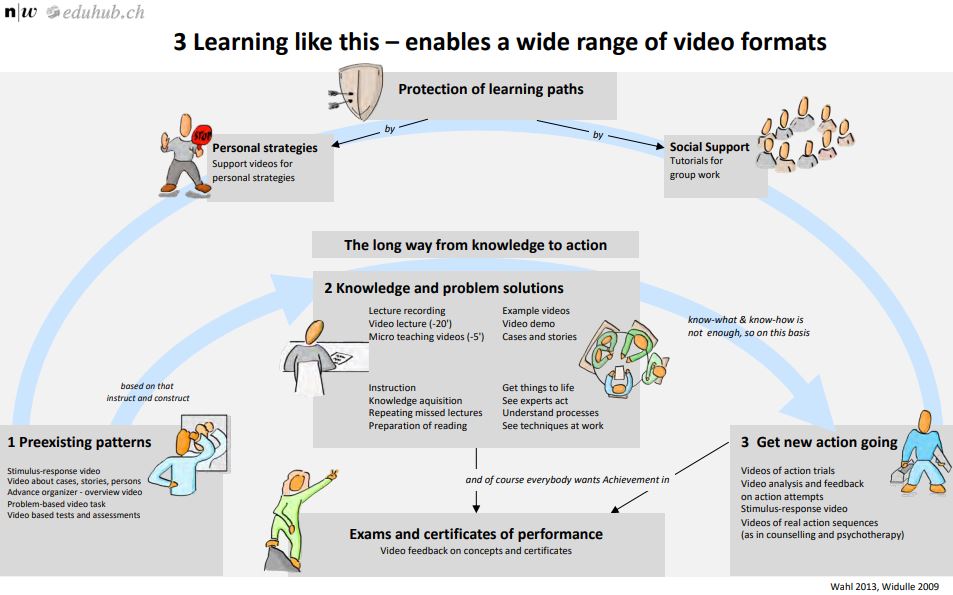

In seinem Vortrag hat er zunächst den Kontext hergestellt: wie kommen wir überhaupt von etablierten zu neuen Handlungsmustern? Die Stichworte hierzu lauten:

- auftauen / aktivieren / sensibilisieren

- neues Wissen entwickeln

- Üben, Feedback erhalten und Routinisieren

- unterstützende Rahmenbedingungen (persönliche Strategien und Umfeld)

In dieses grosse Bild hat er dann eingefügt, wie Videos zur Unterstützung dieser Teilschritte bzw. Aspekte eingesetzt werden können:

Für das selbstgesteuerte Lernen mit Videos gilt – wie für das Lernen mit anderen Lernmaterialien auch – dass die Lernenden sich und ihr Handeln selbst regulieren müssen. Das heisst u.a.

- Ziele und Lernzeiten planen

- Lernumgebung einrichten

- Informationen verarbeiten, organisieren und verdichten

- Lernaktivitäten kontrollieren

- Lernmotivation aufrechterhalten

Die Studierenden von Wolfgang Widulle berichten über verschiedene Herausforderungen beim Lernen mit Videos. Hier eine Auswahl der genannten Punkte:

- Zielsetzungen und Inhalte

- Was ist eigentlich der Zweck des Videos? (z.B. Sensibilisierung vs. Wissensaufbau)

- Inhalte der Videos sind zu abstrakt / schwierig bzw. enthalten nicht ausreichend Erläuterungen

- Die Passung von Videos und anderen Materialien (z.B. Reader) ist nicht optimal

- Gestaltung der Videos

- Videos sind zu lang (z.B. 60′)

- Videos sind nicht attraktiv gestaltet / monoton

- Persönliche Lernkompetenz / Lerntechnik

- Mangelnde Konzentration auf die Inhalte / zu viele Ablenkungen

- Betrachtung der Videos im “Sofa-Modus” (passives Konsumieren)

- Eine aktive Verarbeitung von Videos (Notizen, Nachdenken, etc.) erfordert mindestens das doppelte der Laufzeit

- Lernumgebung

- Unruhige Lernumgebung (z.B. beim Pendeln im Zug / in der Mensa)

- Schnelles / einfaches Finden der Videos im LMS

Wolfgang Widulle hat seine Studierenden auch danach gefragt, wie sie denn nun konkret mit Videos arbeiten. Auch hier eine Auswahl der Nennungen:

- Handout zum Video drucken und Notizen machen;

- Bearbeitung der Videos im Stop&Go-Modus;

Passagen, die nicht verstanden wurden, nochmals betrachten; - Vor / nach dem Betrachten der Videos eigene (Lern-)Ziele formulieren;

- Handout nach Betrachten des Videos nochmals durchgehen;

- Notizen zum betrachteten Video anfertigen (z.B. Bearbeitung im split-screen Modus mit Notiz-App);

- Reflexion zum Video am Ende der Bearbeitung;

Widulle, Wolfgang (2019): A massive black hole? The student side of video based learning strategies. SWITCH eduhub Webinar, 24.01.2019