Die Edubase Future Night brachte verschiedene Perspektiven auf Lernwelten und Lernmedien sowie innovative Praxisbeispiele zusammen. In meinem Beitrag habe ich einige Schlaglichter auf New Work, New Skills und New Learning gesetzt.

Im Rahmen der Edubase Future Night “Lernmedien heute und morgen” (hier das Programm mit den Präsentationen und den Marktplatz-Ständen; und hier ein kurzer Post mit Impressionen auf Linkedin dazu) war ich eingeladen, einen Impuls zu den Veränderungen in unserer Arbeitswelt, bei den Kompetenzerfordernissen und bei den Formen von Lernen & Entwicklung beizusteuern.

Die Digitalisierung ist ein Treiber beim Thema “New Work”. Zum Einstieg habe ich daher auf Unterschiede zwischen “Digitalisierung” und “Fortgeschrittener Digitalisierung” (mit KI etc.) hingewiesen und wir sind kurz auf ChatGPT zu sprechen gekommen.

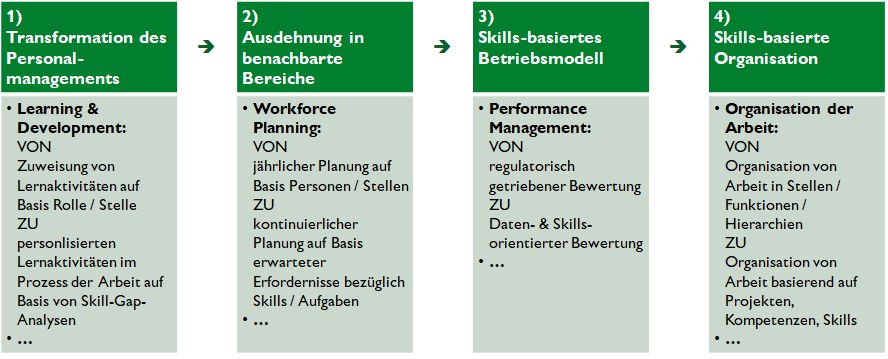

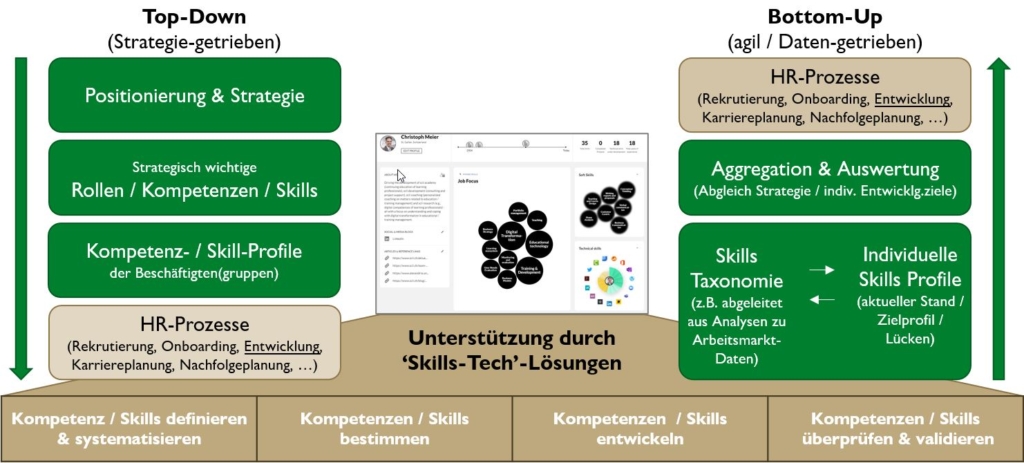

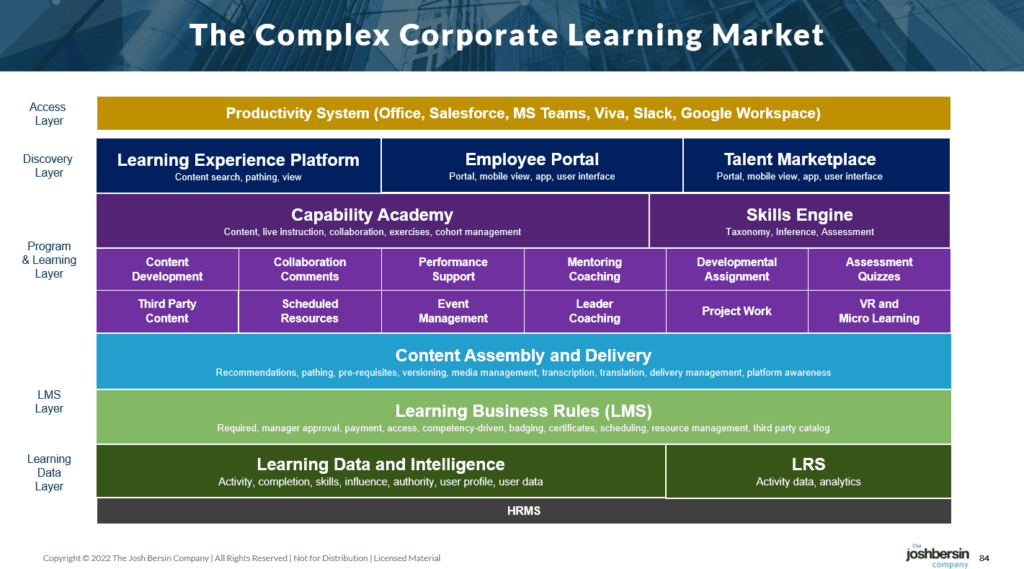

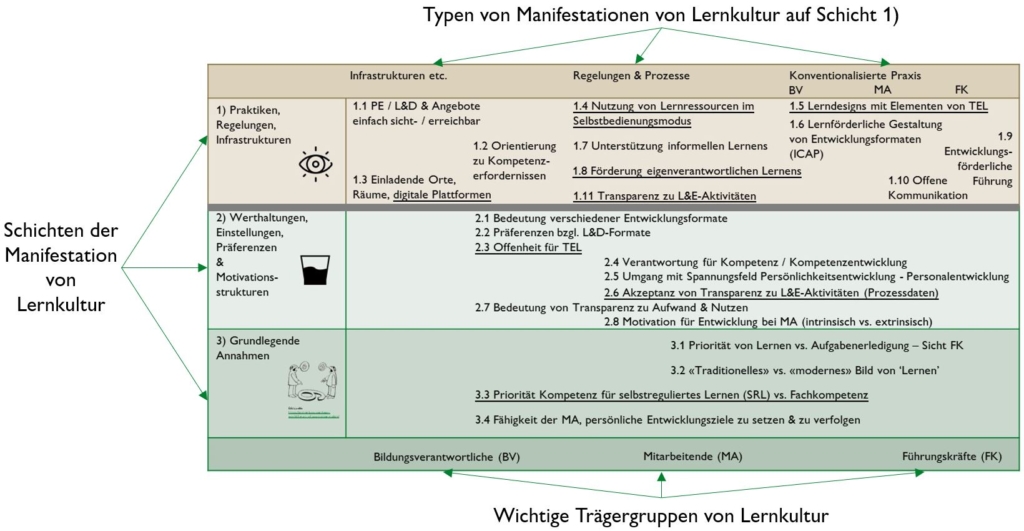

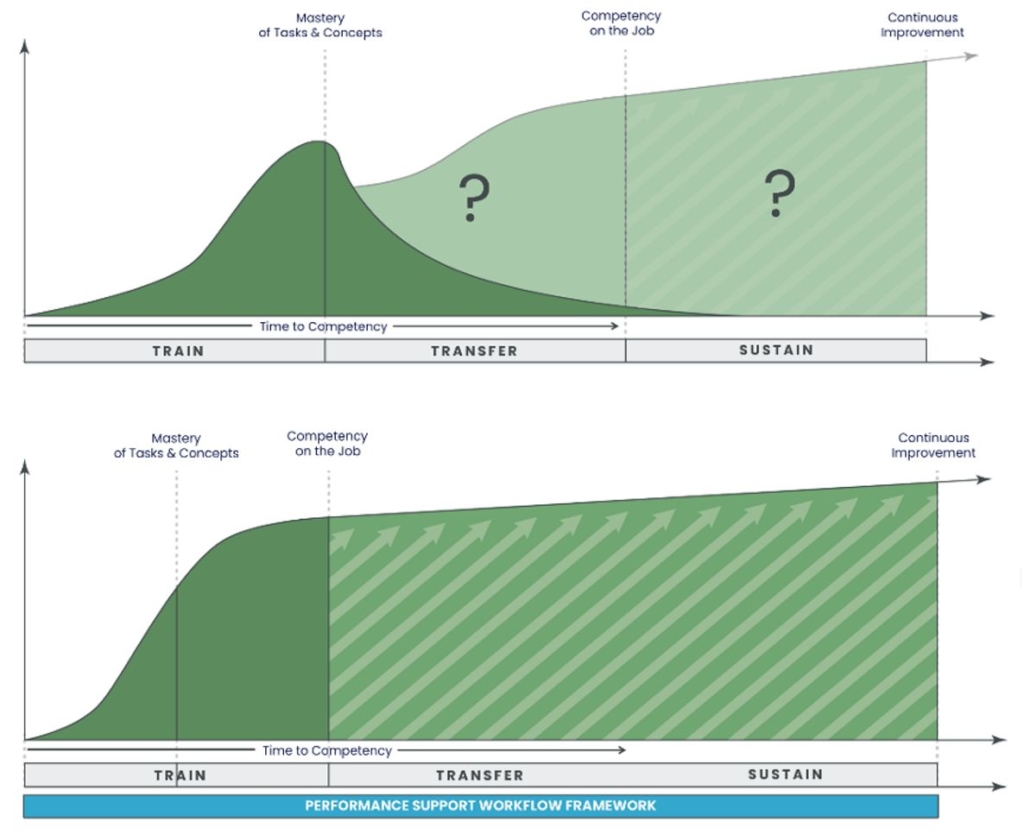

Ausgehend von Aspekten von “New Work” habe ich dann die Veränderungsdynamik bei den erforderlichen Kompetenzen / Skills (“New Skills”) anhand von Studienergebnissen illustriert und anschliessend Schlaglichter auf “New Learning” gesetzt. Also auf Lernen / Bildung / Personalentwicklung mit angemessener Berücksichtigung der folgenden Merkmale:

- modular & flexibel,

- ‘on the job’ / ‘in the flow of work’,

- erfahrungsorientiert & aktivierend,

- interaktiv und sozial integrierend,

- personalisiert,

- eigenverantwortlich,

- mit Transparenz zu Entwicklungsoptionen, möglichen Pfaden und relevanten Ressourcen.

Hier die Folien zu meinem Beitrag: