Drei Ergebnis-Schlaglichter aus einem Vortrag von Matt Pierce (TechSmith) zur Nutzung von Lernvideos: informelle Lern- / Trainingvideos sind populär; eine gute Passung von Inhalt und Beschreibung ist wichtig; welche Länge von Lernvideos die Nutzer präferieren hängt von ihrem Ziel bzw. Anliegen ab.

Die Learning Guild hat kürzlich eine zweitägige Online-Konferenz zum Thema “Video & Visuals for Learning” durchgeführt. Einer der insgesamt acht Vorträge wurde von Matt Pierce vom Anbieter TechSmith (u.a. Camtasia) beigesteuert.

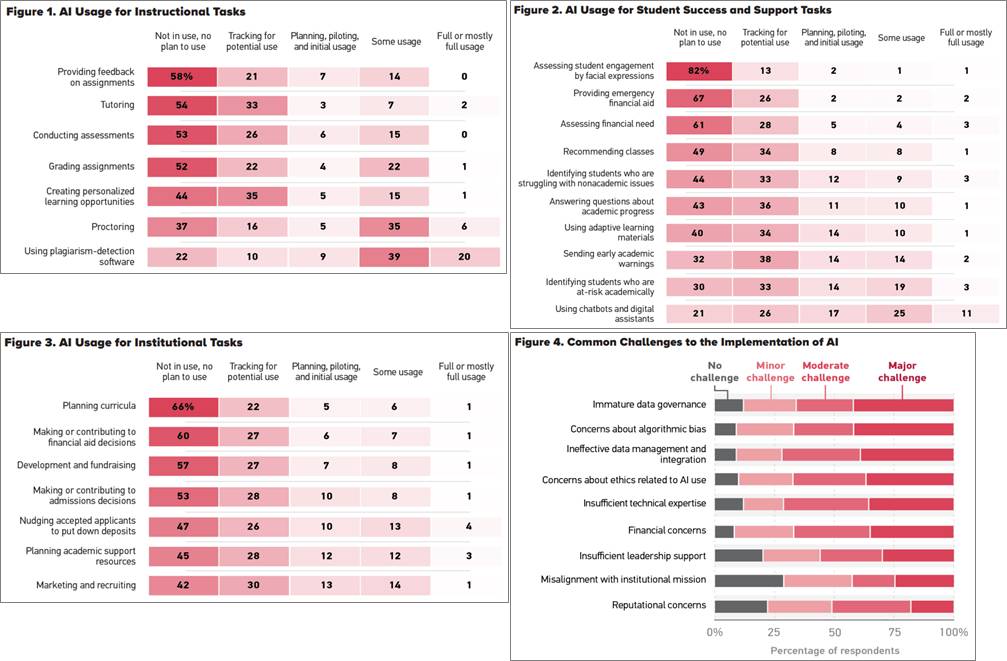

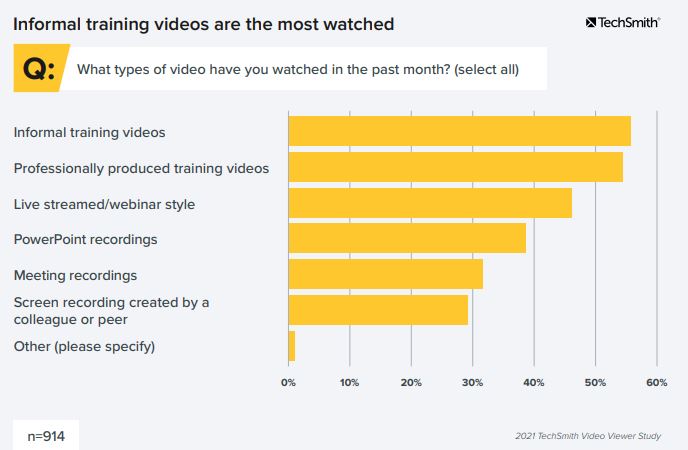

Der Vortrag führt Ergebnisse einer Nutzerbefragung von TechSmith zusammen, die im Juni 2021 u.a. in den USA, Grossbritannien, Frankreich und Deutschland durchgeführt wurde und bei der mehr als 900 Personen befragt wurden. Einige Grafiken aus seinem Vortrag fand ich interessant.

Ausgewählte Ergebnisse einer Umfrage unter Nutzern

Zunächst einmal bestätigt auch diese Umfrage, dass Video als mediales Format für Informations- bzw. Lerninhalte sehr populär ist (wenn auch nicht immer mit hohem Lernerfolg verbunden). Für 83% der Befragten ist Video das bevorzugte Medium, für 42% Text, für 32% Audio (Mehrfachantworten waren möglich).

Eine der Grafiken von Pierce zeigt, welche Typen von “instructional and informational videos” die Befragten am häufigsten angeschaut haben:

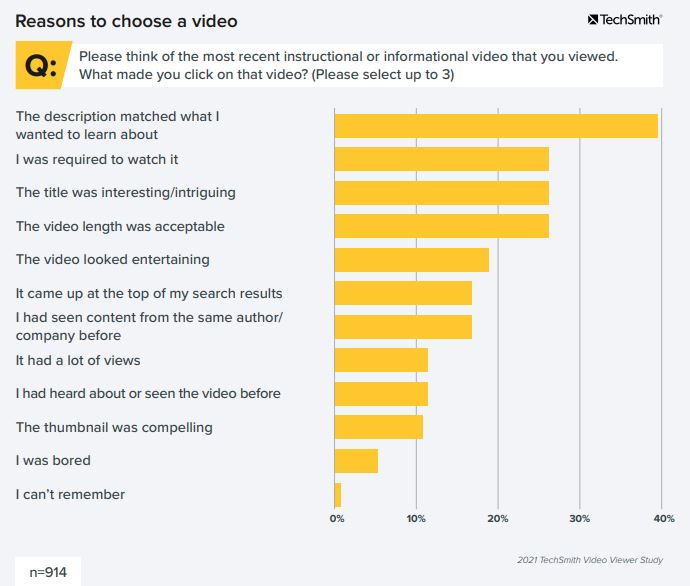

Eine weitere Grafik zeigt die Verteilung der Gründe, warum Nutzer von Lernvideos ein spezifisches Lernvideo aufgerufen haben:

Wichtig sind demzufolge insbesondere die Kurzbeschreibung von Lernvideos, ein interessant klingender Titel, in interessant aussehendes Bild (Thumbnail) und eine akzeptable Länge.

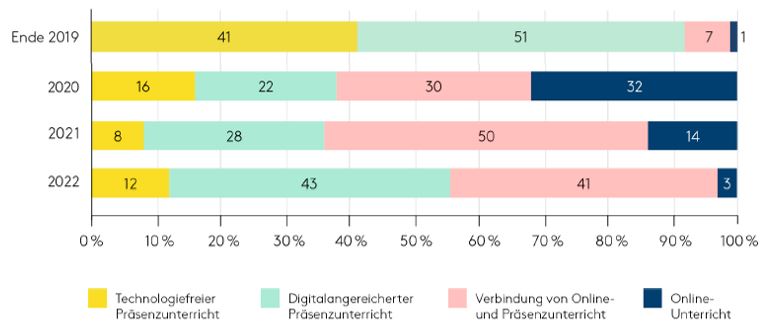

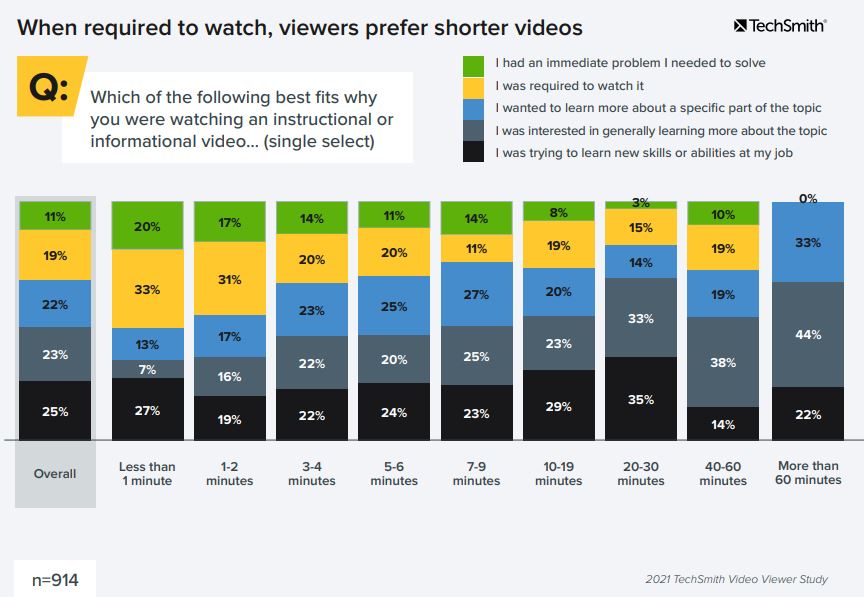

Schliesslich zeigt eine weitere Grafiken, dass die Nutzer unterschiedliche Anliegen haben, wenn sie Lernvideos aufrufen. Und diese Anliegen spiegeln sich auch darin, wie häufig Videos mit unterschiedlicher Länge aufgerufen werden:

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Lernvideos ist also die Passung der Länge des Videos mit der (erwarteten) Nutzungsabsicht bzw. Nutzungsmotivation. Insbesondere dann, wenn die Benutzer dazu verpflichtet werden, Lern- / Informationsvideos anzuschauen (z.B. im Kontext von Training zu Compliance-relevanten Themen), bevorzugen sie sehr kurze Videos bis zu einer Länge von maximal zwei Minuten.

Pierce, Matthew (2022): Creating better videos using viewer preferences & habits. Video & Visuals for Learning – Online Conference, December 7-8, 2022. Learning Guild.